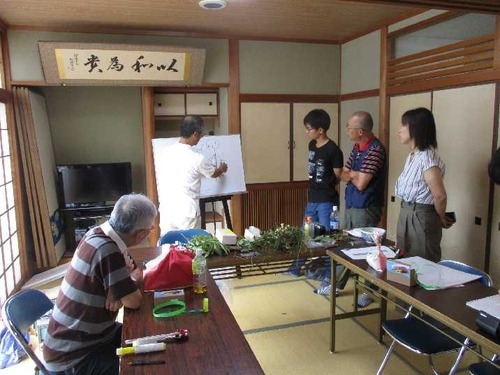

開場参加12名(内ズーム参加5名)二時間という短い時間でしたが

コロナによる長い冬眠から覚めて、旧交を温めることができました。

加えて、若い方先生方が多数参加してくださったのが何よりの収穫でした。

(20代3人、30代2人、50代2人、60代2人、70代2人、80代1人)

コロナの影響がひと段落して、三月例会をZOOMを使わないで

三重県立神戸(かんべ)高校地学教室にて開催いたしました。

大学四年生、今春から新採なった方、小学校五年目の方の若者に

加えて四人の先生方を交えて充実した二時間を過ごしました。

例会報告1

例会報告2

例会報告3

例会報告4

コロナ禍で久しく例会を開催できませんでしたが、

三重県では感染者がゼロの日が続いていて

今回鈴鹿市で5人が集まって開催となりました。

<赤嶺>

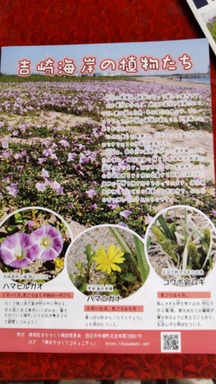

◎吉崎海岸の外来植物の駆除

外来種が海岸に勢いを増してきて、

この10年でようやく外来種の除去にめどがついてきました。

このような外来種が侵食しています。

再び「ハマヒルガオ」の花が

海岸いっぱい咲いてくれることでしょう。

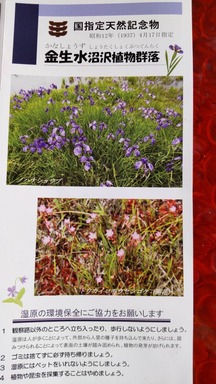

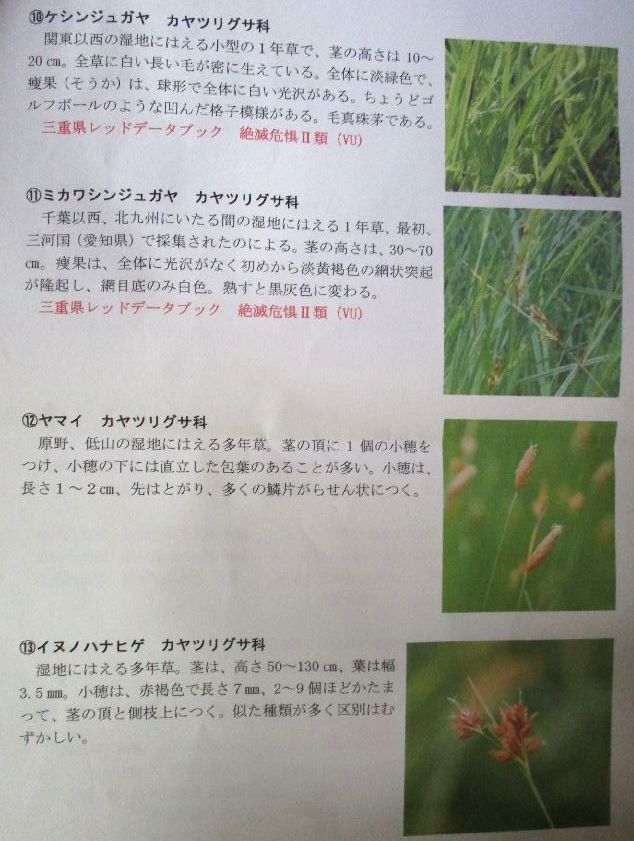

◎金生水(かなしょうず)沼沢植物群落

湧水が枯れて、井戸を掘ったり草刈りをしたりして

いまや往時の姿を取り戻し、

観察会の参加者が、

申し込み当日に満席となる事態になりました。

ここは昭和12年(1937年)に

国指定天然記念物に指定されています。

特に人気がある植物はサギソウ、

リンドウなどですね。

(観察会の日時は鈴鹿市報をご覧ください)

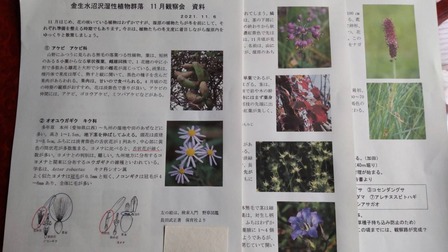

前回11月の観察会のために

作り上げた資料を紹介します。

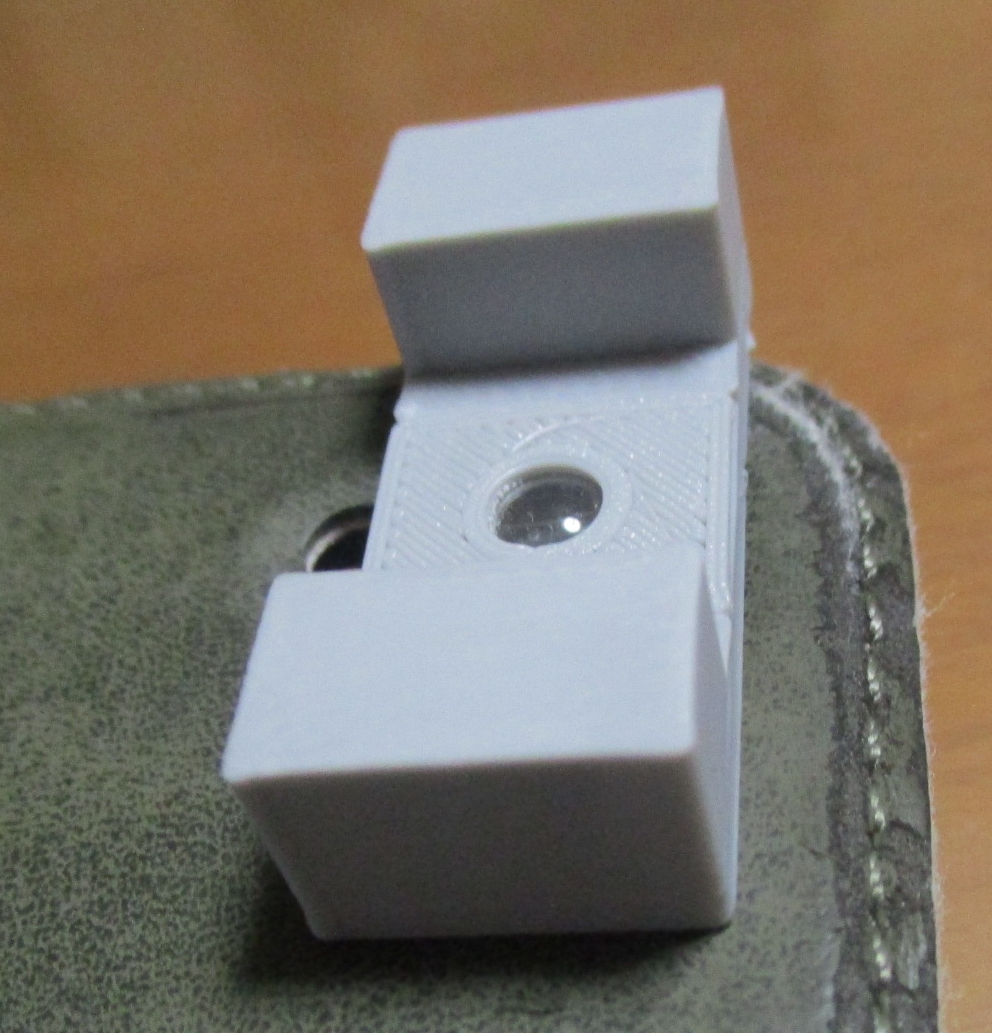

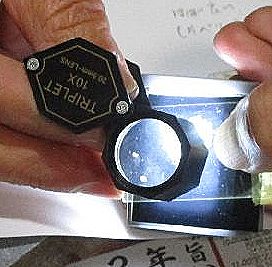

<伊藤>

キク科の植物の花の構造が赤嶺さんから出され

引き続き生物教材に携帯で

簡易顕微鏡写真が撮れることを紹介。

さっそくテーブル上の花瓶にある小菊を

この顕微鏡で撮影してみました。

この顕微鏡動画も即座にとれるのです。

菊の花にいたアブラムシが動く様子も

きれいな動画になりました。

<植田>

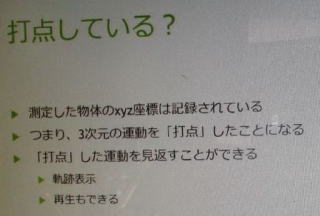

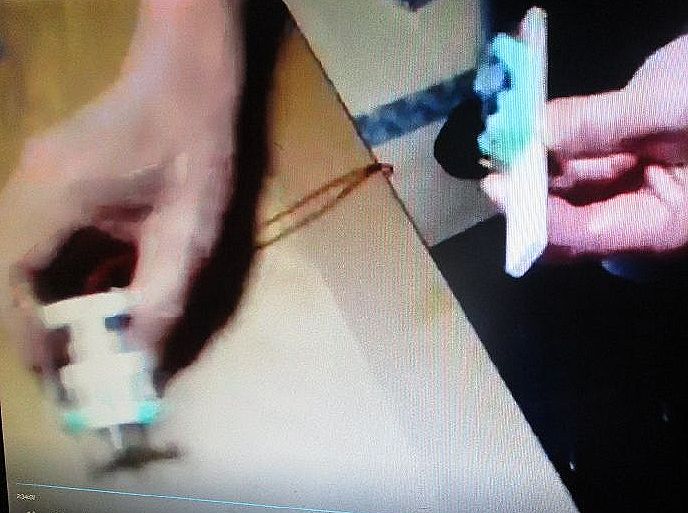

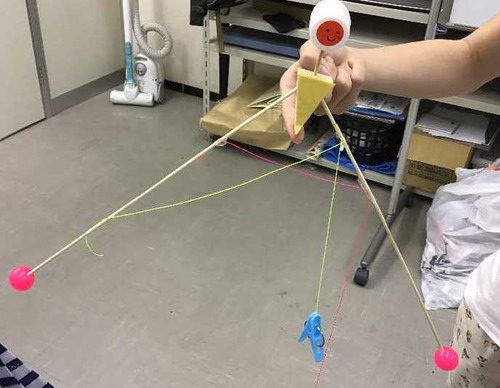

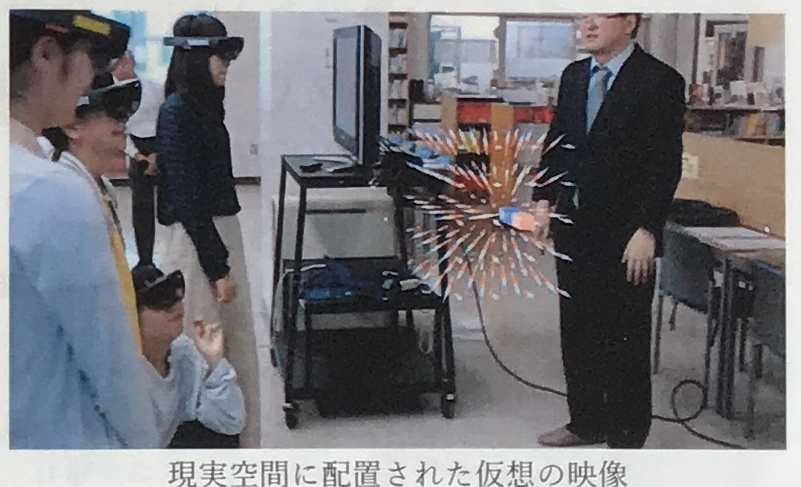

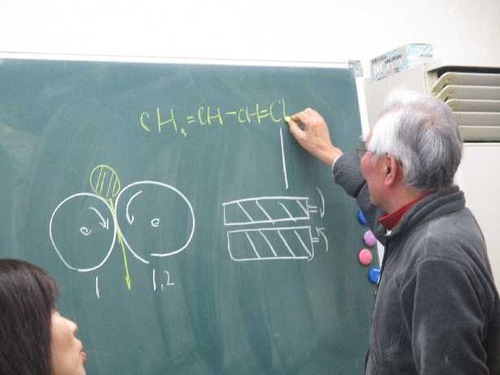

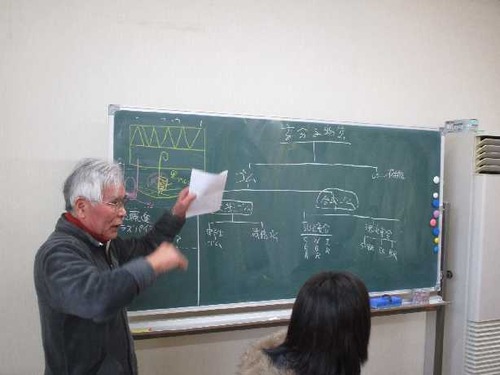

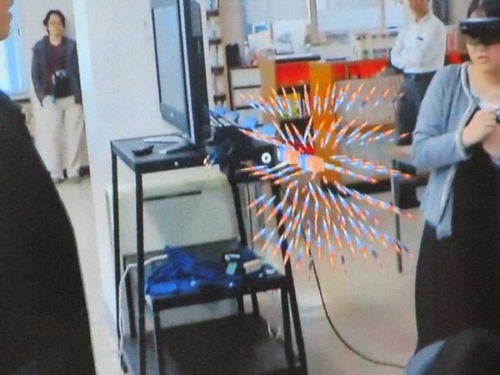

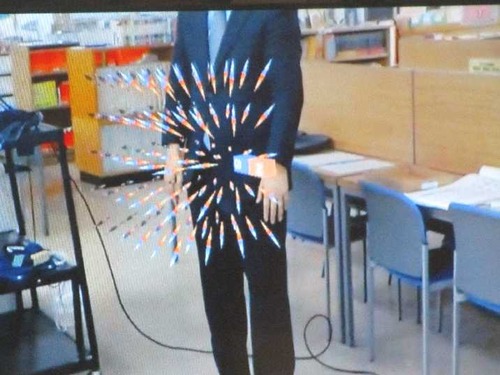

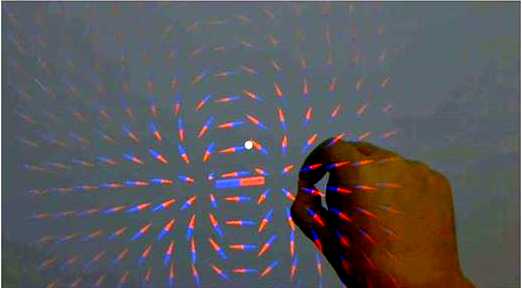

MR(複合現実)の紹介でした。

まず磁界の三次元表現。

両手に持っている磁石の極性や位置の変化によって

磁力線の模様が瞬時に変化する様子が見て取れます。

この磁力線の変化が見れるところが

このMRのリアリティのすごさです。

IMG_0400

目の前の現実に重なって、自分の持ってる磁石の

磁場が目の前に描かれます。

上の写真は磁力線が反発しあってる状態

下の写真は一個の磁石の磁力線の様子。

目の前の現実に重なって、自分の持ってる磁石の

磁場が目の前に描かれます。

上の写真は磁力線が反発しあってる状態

下の写真は一個の磁石の磁力線の様子。

磁場の変化を観察した次は

眼前の空間にお絵描きします。

メニューから色を選択

人差し指と親指でつまみ引くと絵が自由に描けます。

写真はモニターに表現されている状態ですが

これがMR(複合現実)の世界です。

ホロレンズ(40万円)を装着してる人には

モニター以上のリアリティをもって迫ってきます。

次世代に生かされる可能性を持っています。

<伊藤悠>

大学生時代からこの会に参加し、

教員になって五年目です。

現在小学2年の担任です。

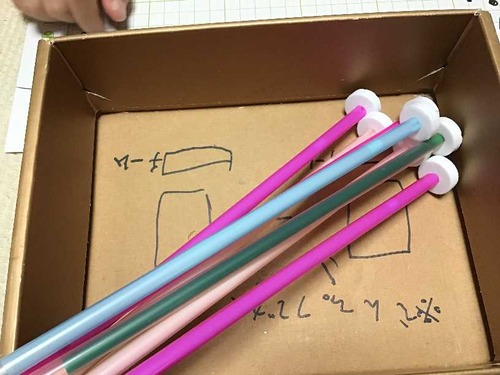

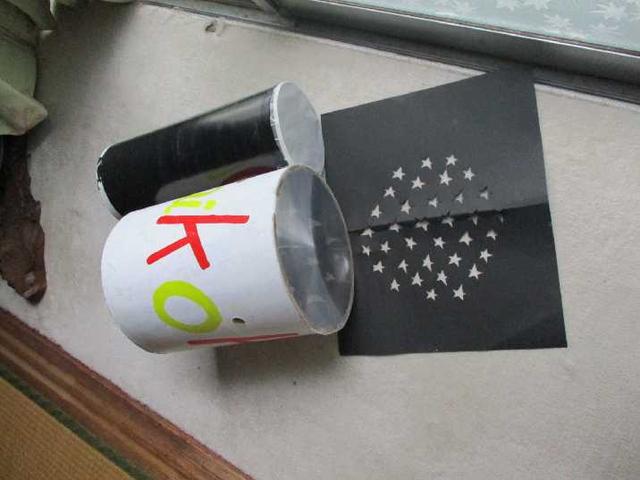

クラスで空気砲を作りたいのと

シャボン玉遊びをしたい、

ということで

次のサイトを

紹介しました。

下記URLを貼り付けでGOOGLE検索してください。

空気砲

http://blog.livedoor.jp/scdaikoku/archives/55618797.html

11133678_823989967682806_95951864006239473_n

.jpg)

シャボン玉

http://blog.livedoor.jp/scdaikoku/archives/55596499.html

URLを貼り付けでGOOGLE検索してください。

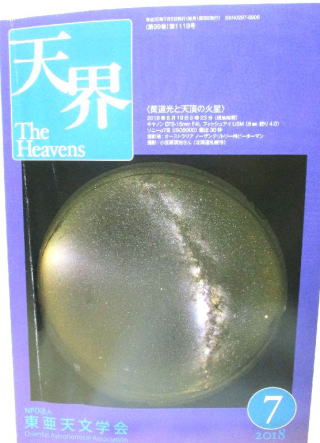

<小池>

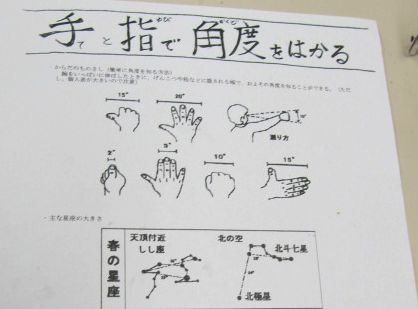

星空案内人からの紹介です。

2022年2月20日から三回シリーズ みえ星空環境案内人養成講座

file:///C:/Users/dtrwh/Downloads/2021%E5%B9%B4%E5%BA%A6%20%E3%81%BF%E3%81%88%E6%98%9F%E7%A9%BA%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%A1%88%E5%86%85%E4%BA%BA%E9%A4%8A%E6%88%90%E8%AC%9B%E5%BA%A7.pdf

URLを貼り付けでGOOGLE検索してください。

2022年3月4日-オンライン講座案内

file:///C:/Users/dtrwh/Downloads/%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E6%A1%88%E5%86%85.pdf

URLを貼り付けでGOOGLE検索してください。

2022年3月12日 天文現象の紹介講座

file:///C:/Users/dtrwh/Downloads/2022%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E5%A4%A9%E6%96%87%E7%8F%BE%E8%B1%A1%E3%81%AE%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E8%AC%9B%E5%BA%A7.pdf

URLを貼り付けでGOOGLE検索してください。

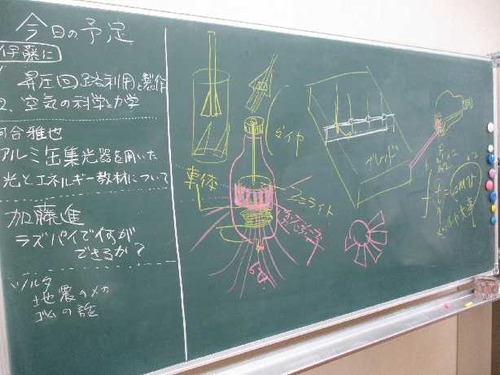

2021年3月13日土曜日、科学サークル大黒屋3月例会が行われました。

コロナ禍のためZOOMを使ってオンライン会議となりました。

学生さん5人の参加を得て意義深い会議でした。

今春愛知の小学校教員採用試験に合格した四回生の報告は

なかなか斬新な報告で多くの年齢を重ねた方々に大きな希望を抱かせるものとなりました。

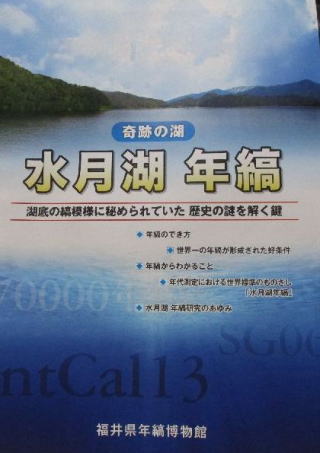

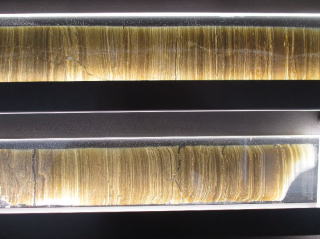

60年間太陽黒点観測を続けてきた貴重な報告も、科学の本質に迫る持続した

長期観測の大事さを若者に伝える内容でした。

鶴田榮さん

竹内将也さん

伊藤仁さん

加藤進さん

赤嶺和彦さん

河原孝さん

鈴木美好さん

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

詳細は上記タイトルをクリックしてください

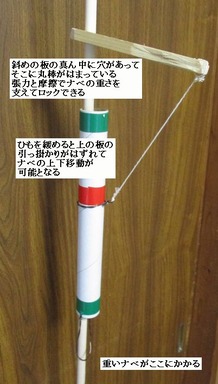

<自作の柱時計>

<ヘロンの空気エンジン>

<昔懐かし自在鉤>

<VRで放物線運動>

<>地学入門講座>

<神戸高校地学標本データベース>

<沼沢・金生水・湿性植物群落観察会11月より >

<秤から重力加速度を考える>

<小学生に加速度を>

上赤文字をクリックしてください

ズームを使って13人が参加して各自の作品や授業実践報告を

お互い聞きあい討論することができました。

13名中、大学生2人および初参加4人でした。

<小池・赤嶺>モリアオガエル産卵

四日市水沢の山林で開発中の場所に産卵されたモリアオガエルの卵を救出するということで

珍しいので皆さんに紹介されました。

梅雨になるとオスガエルたちが、

泡状の産卵を始めたメスガエルに抱き着くようにして 産み付けられた卵に射精するのです。

しばらくたつと池の上の細い細い枝先に産み付けられた卵からかえったオタマジャクシが

枝の下にある池に落ちて活動し始めます。

イモリがそれを狙って食べる風景が時々見られるそうです。

モリアオガエルの知恵を感じました。

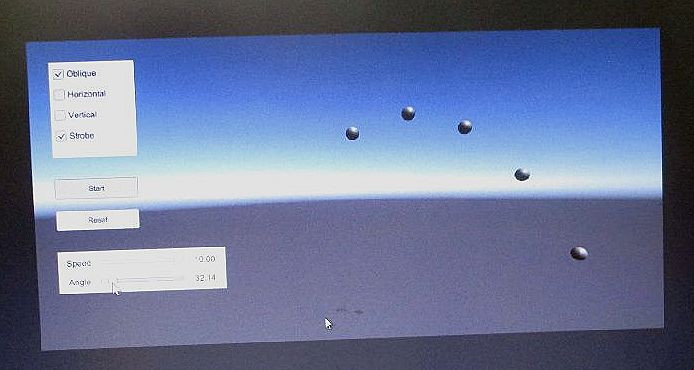

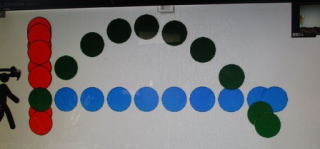

<植田>放物運動をVRで見える化

高校物理で放物線運動は大事なテーマです。

水平方向と垂直方向の運動を見ることができると放物線運動を解析できます。

VRゴーグルをつけて物体が投げられる映像と同時に水平・垂直方向の運動を解析 ポインターで可視化する手法です。

これまでVRによる物理学習の可視化に取り組んできて、この例会でも多くの作品が紹介されています。

<鶴田>むかしおもちゃ

〇12本の竹材に数字・十二支が書かれていて

これを手のひらにのせて「えぃ!」と一挙に手の甲の上にのせて、

少しづつ竹材を床におろしていく遊びです。

戦前戦後も子供たちがお手玉とともに遊んでいたおもちゃです。

〇びっくり箱

牛乳パック一個から切り出した帯状の板に、

輪ゴムをそれぞれかけて作ったびっくり箱おもちゃです。

格安・簡単にできて、ゴムの弾性やゴムのエネルギーを学ぶ教材としてもいいモノでした。

〇アナログソートの手法

コンピューターが広まってくるまで書類の整理・分類の手法の紹介でした。

ルーズリーフにパンチで穴をあけ、一本の串で同じ種類の書類を引き上げだすことができます。

分類整理の基本操作は子どもたちにとっても大事な技術として学びたいです。

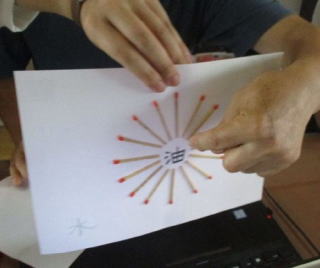

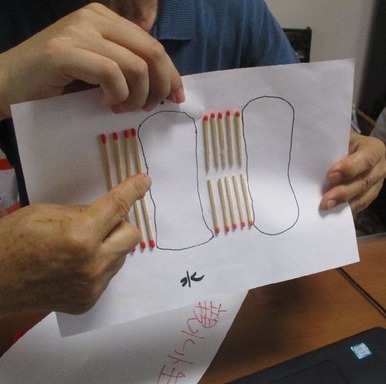

<赤嶺>新型コロナ、生物・地学標本整理と同定、アジサイのまなび

〇新型コロナウイルスはエンベローブでおおわれており、石けんによる手洗い、界面活性剤、アルコールなどによって感染力を失います。

エンベローブはリン脂質二重層で形成されており、

親水性の部分と疎水性の部分(油になじみやすい)部分があります。

これをマッチの軸を使って生徒に話すことにしたのです。

詳しくは雑誌「理科教室」5-6月号・コロナ失活についての2論文参考・https://kakyokyo.org/参考。

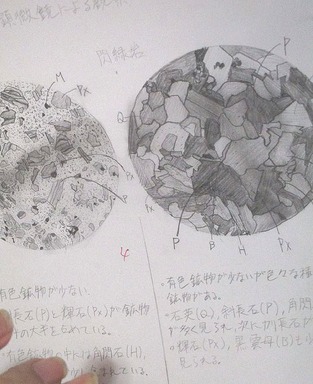

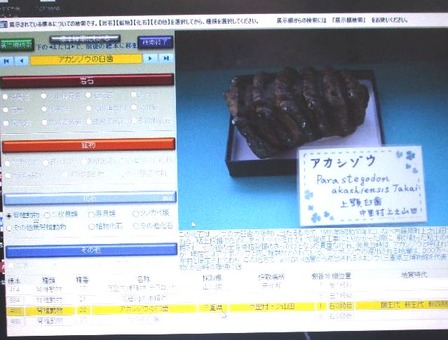

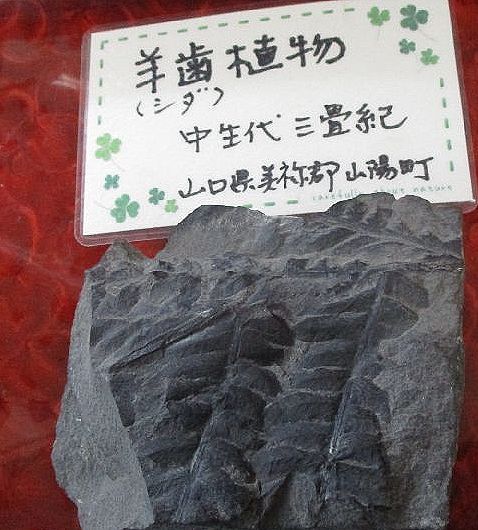

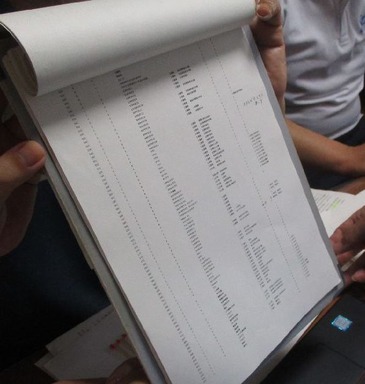

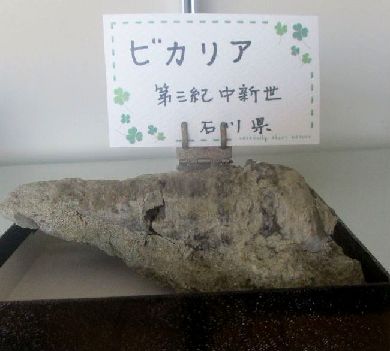

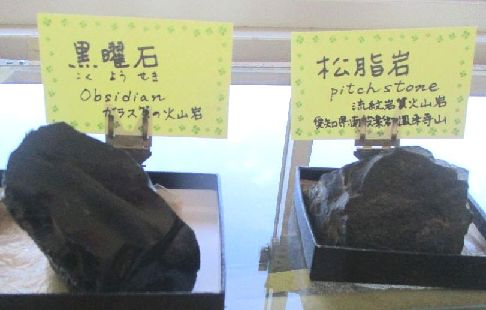

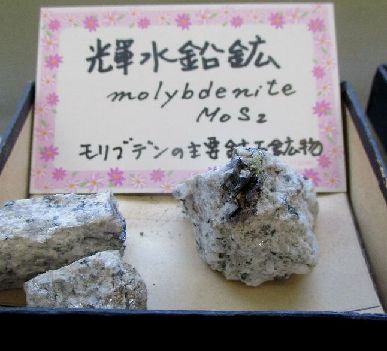

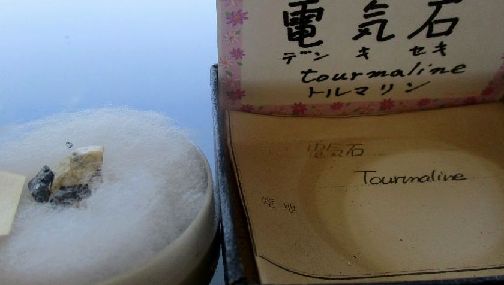

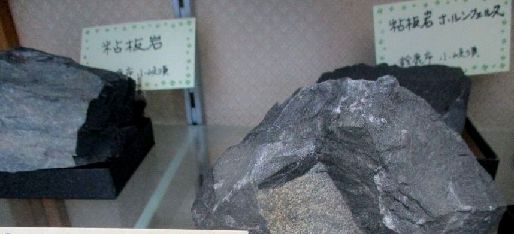

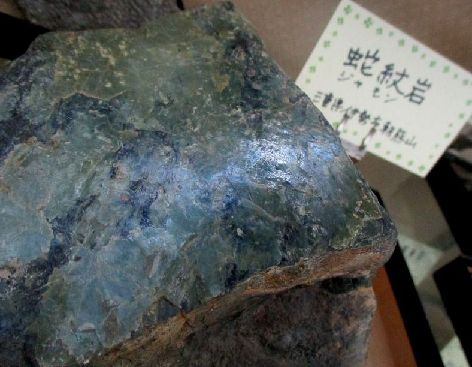

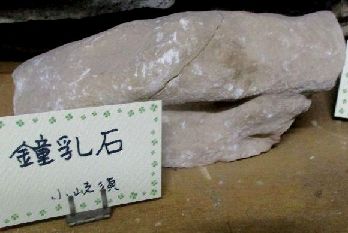

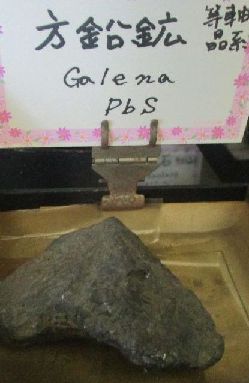

〇高校地学教室標本1000点以上のリスト化

生物と地学の教員二人でコロナ休校中すべての標本のリラベル、検証、不明化石標本の同定を1000点に及ぶ膨大な作業を行ってきた途中経過の報告

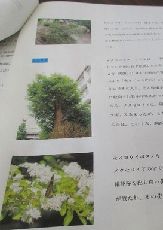

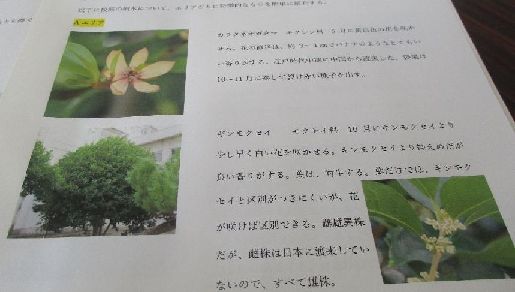

〇ガクアジサイの花はどこ?

まわりに花びらのように開いてるのがガク、

その中心に粒のような花があります。

中心部に細かく集まっているのが両性花で

栽培種は種をつけません。

葉っぱは毒性があって虫に食われないのです。

水無月懐石料理に飾りとして出されることがありますが、梅雨時の代表的な花です。

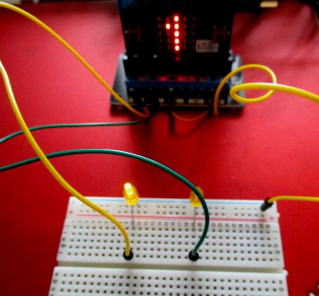

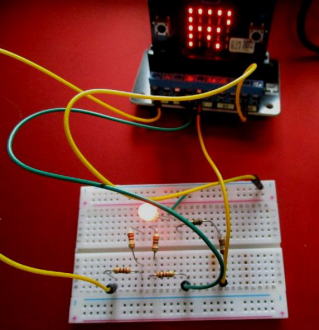

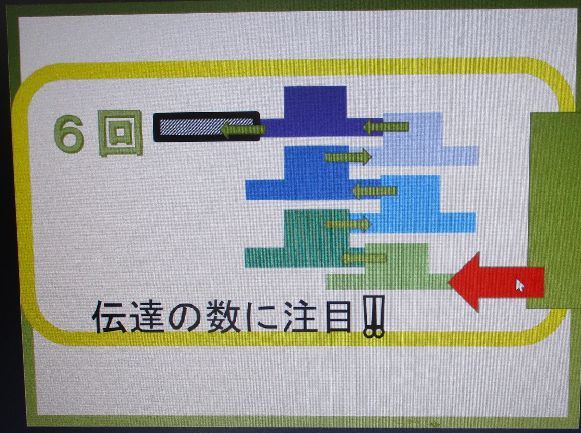

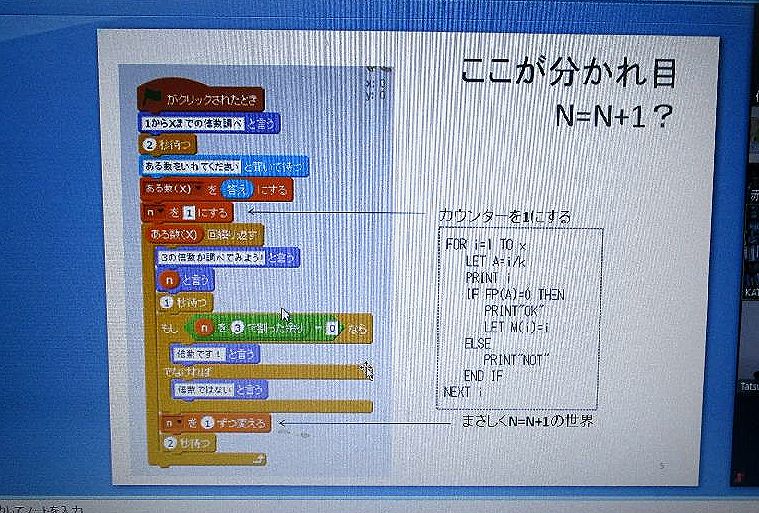

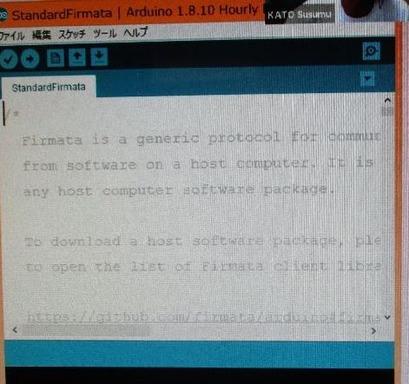

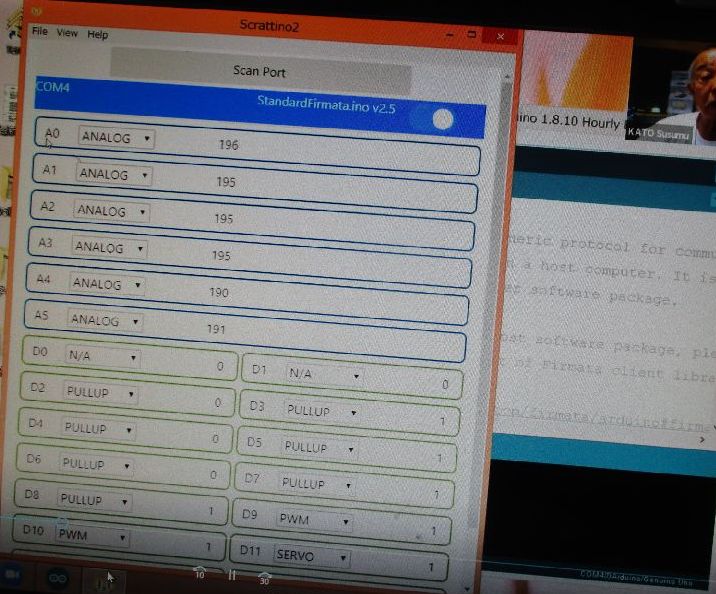

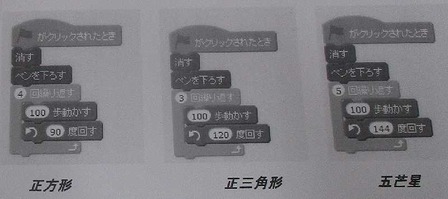

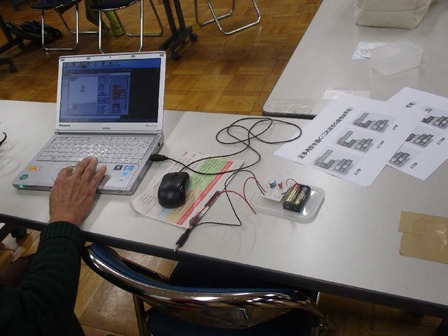

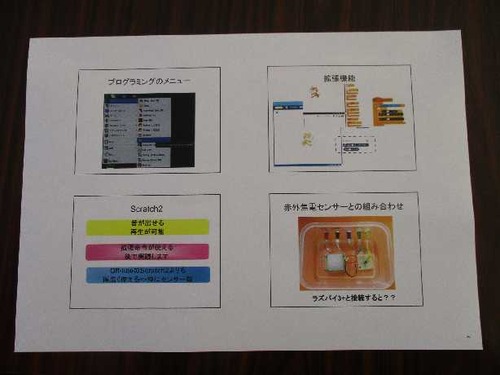

<加藤>小学校スクラッチによるプログラミング授業への提言

・小中と連続(連携)した教材が必要 ・初期の段階では簡単スクラッチから入って図形を描くようなところまで

・次第にアクチュエイター(コンピューターによって動かすことのできるもの)を 中学まで見据えて導入していきたいと考えています。

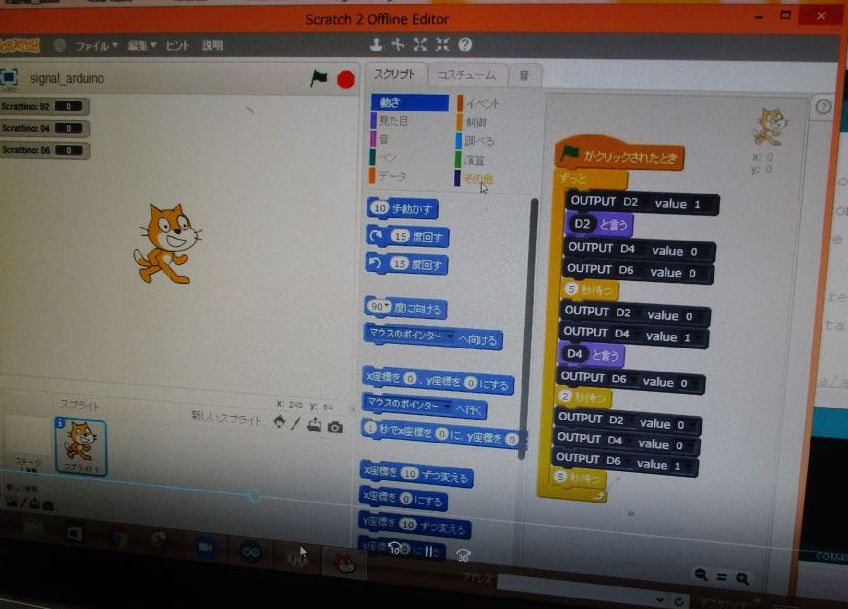

そこで今回紹介するのは、「スクラッチーノ」というソフトを使って、 スクラッチ2-3上で、「アルディーノ」を操作することを考えています。

これがアルディーノとスクラッチ2-3をつなぐプログラム

スクラッチーノが動作しているという示す画面です。

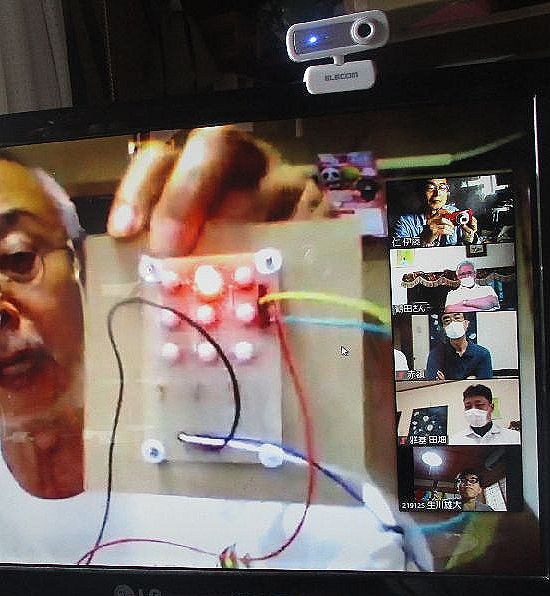

例1:LED9個を点滅させる場合

例2:信号機赤・黄・青(緑)を順番につけたり消したりするプログラム

例3:高度になると27個のLEDの点滅(中学校以上)

もっと高度になれば点滅信号が入ったり、

国道と市道が交わる場合の信号、渋滞の緩和の措置など発展させていくことができると思われます。

以上のようなアプローチを考えています。

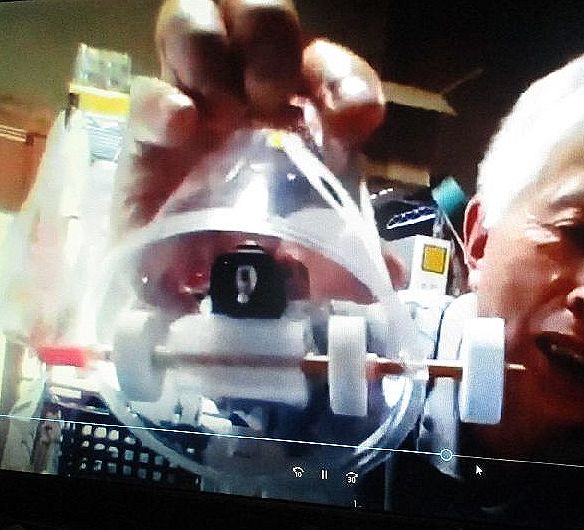

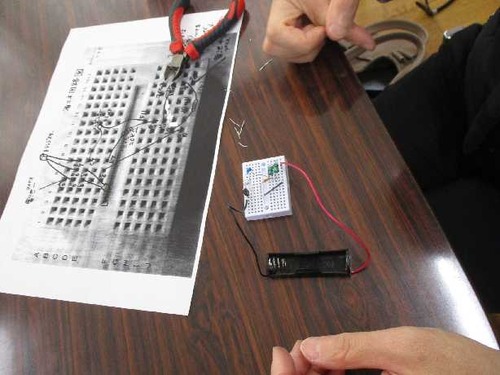

<五味>動く電子工作講座

いろいろ 月一回費用約400円でかつ低学年が楽しめる動く工作講座の紹介です。

ハンダは使わずブレッドボードを使います。

〇電子ブローチ LEDが七色に変化していきます

〇音センサー自動車

第一音で前進、第二音で停止、第三音で後退を繰り返す自動車です。

〇磁石スイッチで傾くと動き始める

プラコップ内に入ってる電池ボックスが傾くと、磁気センサーによってスイッチがはいるもの

〇四本足で前進後退ロボ

スイッチを電池ボックスを左右にひねることでモータの回転方向を変えるところと

足を四本にして動いていくのが面白いです。

〇揺れながらすすむロボ

左右の車輪が円ではない半円のためギッコンバッタンしながら進みます。

倒れやすいので動輪の周りに広めのリングをセットしているのがポイントです。

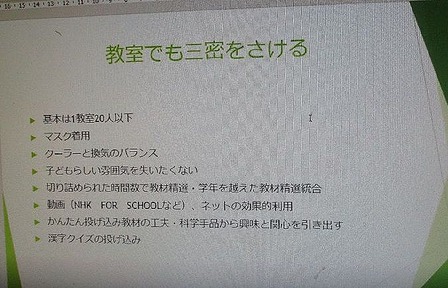

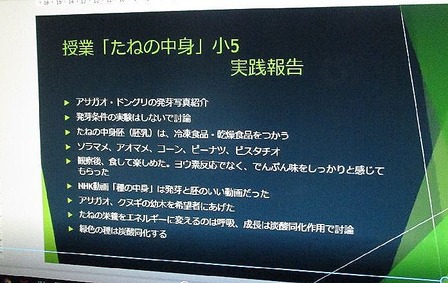

<伊藤>コロナ時代の教材工夫・小5種の中身 教材の精選、理科が楽しくなる工夫

野菜や冷凍食品を使えば簡単、

漢字クイズでおお盛り上がり、NHK動画はなかなかいい

時間数が足りなくなって詰込み授業は避けたいですね。

じょうずに教材精選することと、簡単科学手品の投入も盛り上がるかもしれません。

以上4時間

オンラインのため画像はどうしても落ちます。

画面上で動きのあるおもちゃなど見やすくする工夫を考えなければ・・。

討論は比較的うまくできました。

一番いいのは遠路時間をかけて集まらなくていいことですね。

自由に入室、退室ができて参加しやすいかもしれません。

新型コロナ流行のため大きな部屋の窓とドアを全部開放して、マスク着用、消毒薬を用意して開催。

ほぼ全員鈴鹿市内の方だけ集まって、昼食は個別に食していただきました。

三重大学教育学部理科1回生の学生さん二人および教員一年目の方も含め計7名の参加です。

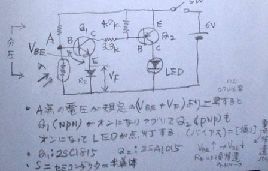

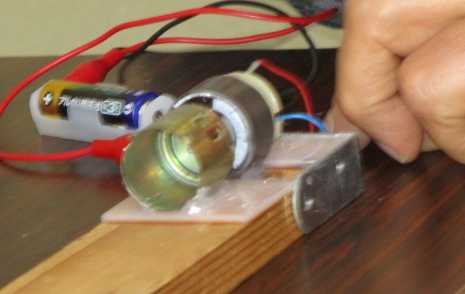

1.回路中のスイッチいろいろ

リードスイッチを使った磁石スイッチ。磁石を接近させるとLEDが点灯します。

同じ回路にもう一つのスイッチが収まっています。

それは「コヒーラ」という現象を利用したスイッチです。ガスの点火装置に使われている圧電素子で火花放電させると、カップの中に丸められたアルミ玉の表面の酸化被膜が溶けて、導通するというものです。点火装置で火が付いた瞬間にスイッチが入ってLEDが点灯します。

子どもたちには火が付くと同時にLEDが点灯するのでびっくりです。

写真右側にあるにはCds(硫化カドミウムセル)を利用したトランジスタースイッチです。

暗くなるとCds内で起こる光電効果による電子が少なくなって抵抗が高くなり、トランジスターのベースの電圧上昇によって左のトランジスターの動作が始まと、もう一つのトランジスタ-(右)が作動してLEDが点灯する設計になっている「トランジスタースイッチ」です。

2.アルディーノでふりこの周期測定器をつくる

小学生と振り子の周期を学ぶときには、1mの振り子を用意してストップウオッチ片手に10往復数えて時間測定し平均値をとる手法を楽しんでやっていました。

(参考:http://blog.livedoor.jp/scdaikoku/archives/55633689.html NPOアイデア楽工サイエンス講座「振り子3実験・工作砂時計」)

そんなところに、ある小学校の先生から周期を測定する装置がないのかと尋ねられ、アルディーノで作ることにしました。

赤外線をフォトダイオードで検知して得られた電圧をトランジスター増幅しアルディーノで時間測定するというものです。(素人の電子工作です)

動画中「フォトトランジスター」と言ってるのは間違いで「フォトダイオード」に訂正します。

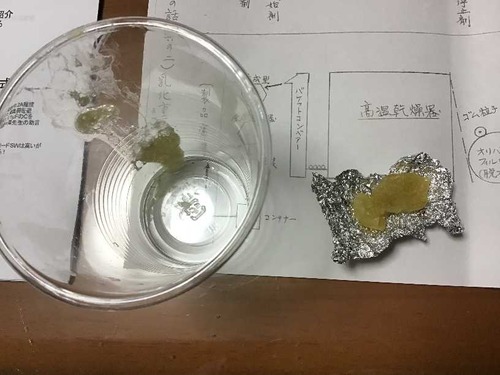

3.熱上昇気流実験工作

熱せられた空気は軽くなって上昇していきます。空気の流れは小学校でも大切なテーマで、熱・上昇気流・風・雲のテーマでは必要な事項です。

空気の流れを線香の煙で確かめる実験は子供たちに人気です。ドアの上部や下部で煙の流れ方の違いがよくわかりますし、太陽の当たってる窓際の煙の動きも早いです。

今回は軽いアルミフォイルで作った羽根(プロペラ)で空気の流れが起こってることを知る実験紹介です。

一辺6cmのアルミ箔を写真のように切り込みを入れます。

参考にしたサイト:http://ppsirou.web.fc2.com/rika/handalfan.html

これを粘土を土台にして立てた鉛筆の芯先にそっと載せて、両手で羽根を囲むようにすると手の熱で羽根が回りだすのです。

こんなに些細な熱でも気流の流れが起こることを知ることができます。

手の熱で羽根をまわすにはちょっとしたコツが求められるかもしれませんから、どんな子も簡単にこの実験が失敗なくできるように電球を用意し、羽根を色紙で作りました。

羽根が勢いよく回るので、空気の流れが起きていることがよくわかります。

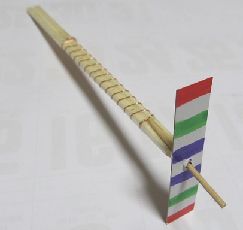

4.鶴田さんの科学おもちゃ1「ガリガリ君」

「ガリガリ君」昔からよく流布しているおもちゃですが、鶴田さんの工夫は木の棒にナイフで刻みを入れて振動させるのではなく、

割り箸につまようじを挟んで、エナメル線(ホルマル線)を割り箸に巻き付けて完成できるかんたん手軽で面白いおもちゃです。

なぜプロペラが回るのか?なぜ右回転と左回転が生じさせることができるのか?子供たちと一緒に考えたいです。

5.鶴田さんの科学おもちゃ2「キツツキ君」

磁石おもちゃはいろいろあるが、三個の磁石のNとS極の組み合わせをどのように配置すれば木にとまってるキツツキが木を繰り返しつつくことができるのかを考えながら工作することができます。

6.鶴田さんの科学おもちゃ3「海賊君」

これも磁石を使ったふしぎなおもちゃです。リング磁石は学校教材に使われるので簡単に入手できます。

板に針金などを一本たててリング磁石が重力で落下しながら磁力で針金に吸い付きつつ回転しながら落ちていくと、

針金上部の鉛筆キャップにセットされたかいぞく君や人形が振動でくるくる回ります。鶴田さんの遊びごごろが感じられます。

7.鶴田さんの科学おもちゃ「音プロペラ」

音のエネルギーを感じる工作です。紙コップの底につまようじを貼り付けて、その先にプロペラをセットします。

紙コップの中に大きな声を吹き込むと、プロペラが回る場面に遭遇します。音の大きさや高さを工夫してプロペラの回転を楽しむおもちゃです。

以上鶴田さんの楽しいおもちゃを20代の先生や学生さんたちに科学おもちゃの作り方や楽しさを教えてもらえました。

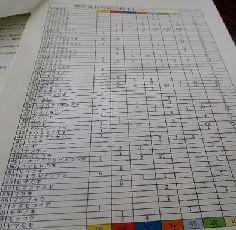

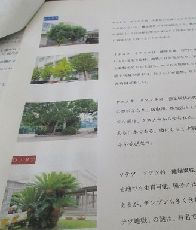

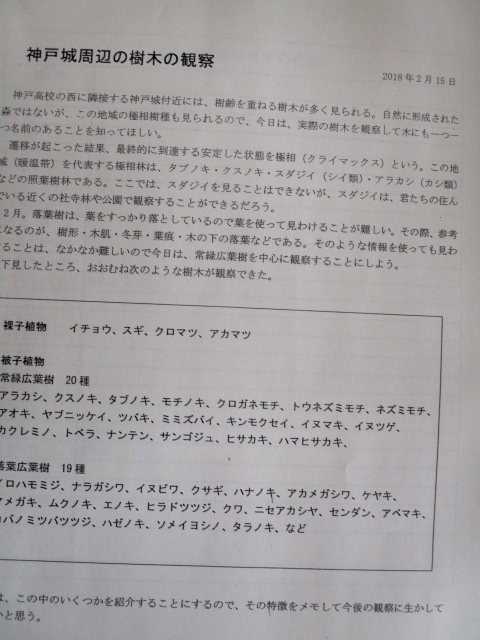

8.学園内の樹木調査

創立100周年を迎える県立神戸(かんべ)高校の樹木を調査した報告書が赤嶺先生によって完成された報告書6ページを手渡されて樹木の説明を受けました。

構内を7つのゾーンに分けて、樹木60種類の名前、本数が縞されています。

樹木総本数496本を丁寧に調査されて一覧表にする作業はなかなか大変な作業であったと想像されます。

今回初参加の大学生(理科生物コースの学生も参加)にも大きな影響があったと思われます。

以下各ページを写真で見ながら、赤嶺さんの樹木の特徴をかいつまんだ説明はわかりやすく「樹木なんてつまらない」という子供たちにぜひ聞かせたい内容でした。

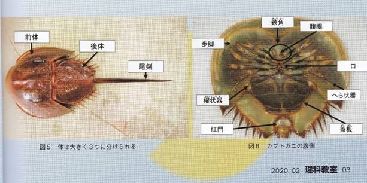

9.カブトガニ標本から学ぶ

![]()

2020年雑誌・「理科教室2月号」にカブトガニの標本が紹介されて、生物室に鎮座していたカブトガニ標本をまじまじと見る機会に恵まれました。

(このときカブトガニ標本の近くにあった立派なセンザンコウ標本も見付けてコロナ禍のさなか子供たちに両方見せてあげようと考えています)

〇この標本はオスかメスどっち?その見分け方は?

〇目はどこにある?何個の目があるの?

〇どうやって大きくなるの?

目はどこにある? 大学生の一人「目の位置を指さして」・・・「そのとおりです!」

背中側に複眼が2つ、単眼が2つ、そして裏側真ん中に腹眼(複眼ではない)もあるんですね。

中生代から姿をほとんど変えていない生物、その現生種が日本の近海に存在しているのですね。

裏側から見るとクモにそっくり、これびっくりでしたね。

(理科教室2020年2月号より)(岡山県笹岡カブトガニ博物館)

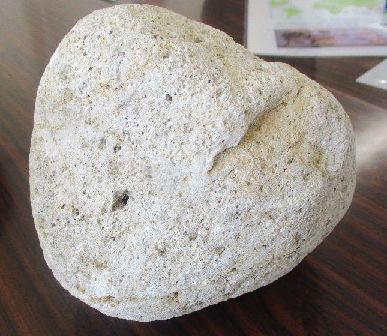

10.四日市吉崎海岸の海岸清掃からの宝物「軽石」

吉崎海岸の清掃ボランティアに子供たちや市民の方々と共に参加していると、

いろいろな宝物に出会えるのです。

前回紹介した猫の一体全骨格標本もその一つなのですが、今回紹介するのは軽石です。

まさか鈴鹿山脈から転がってきたものじゃないだろうと、地学の先生にお聞きしたら

「たぶん1924年10月31日に起こった西表島北北東海底火山の噴火活動による火山噴出物が黒潮にのってここまで流れついたのだろう」という見解でした。

四日市の海岸に流れ着いた軽石から、話題は桜島の火山灰降下の話へ、

灰の取り除き作業が普通の灰のように水でかんたんに洗い流せるわけにはいかない、

火山灰は尖ってるから目に入ったら大変危険だということを聞いて、

原子力発電もこの降灰対策をしなきゃと思った次第です。

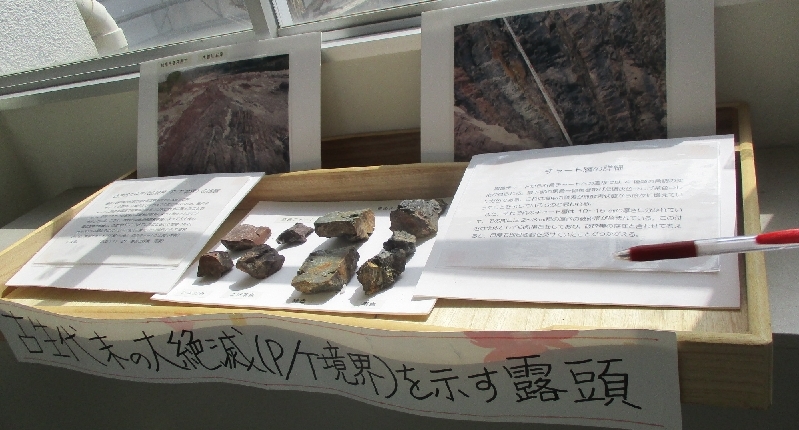

11.県立神戸(かんべ)高校地学教室の岩石・鉱物・化石標本見学

創立100周年を機会に約1100点に及ぶ標本のラベル書き換え、箱の交換、間違ってる表示の変更等々

標本棚の整理を赤嶺さんが約1ヶ月集中して整理されてきた努力に感服させられました。

日本の科学教育において地学の学習者が減ってきている現状および災害がどんどん増えてる今日、

地質と地形について今こそ学びなおす必要アリということから、

大学生・若き教員に地学学習の面白さを感じ取っていただける機会になればいいと思います。

(解説は地学の河原さん)

まずとっても珍しい標本を紹介しましょう。

〇アカシゾウの臼歯

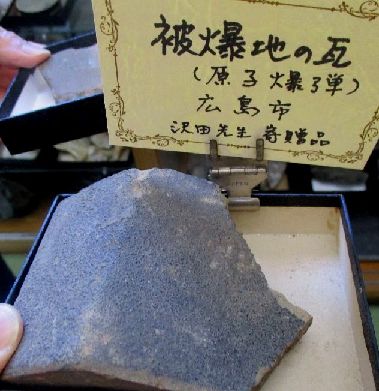

〇原爆瓦

〇アメリカ 隕石

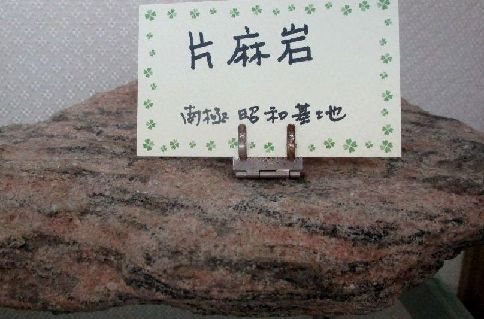

〇南極昭和基地片麻岩

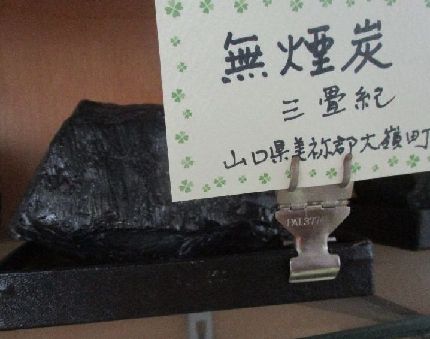

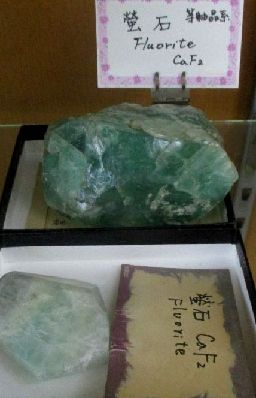

これら今後の教材としてどのように使うか考えることとして、多くの標本を地学専門の川原さんの解説を聞きながら、1100個以上に上る標本を見せていただきました。

以下写真のみの紹介です。

これだけたくさんの標本をどのように授業へ生かしていくかは今後の課題となります。

今回初参加三重大学1回生(四月から2回生)N君の感想

理科教育に関わって来られた先生方と情報交換できる場が僕の周りにないので、大黒屋での活動はとても貴重な良い経験になりそうです。

現場に出たときに、子供たちの興味を引くような実験や話ができる先生になりたいので、今後も参加させて頂きます。

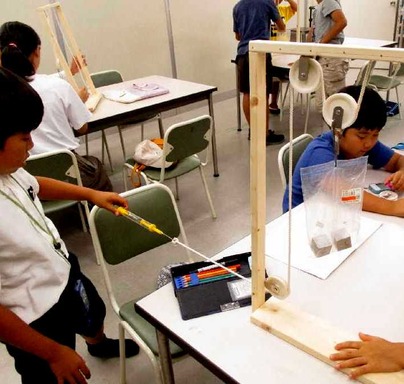

<平面鏡の実験>

左右対称に像ができることを、子供たちに実際「像」になってもらって実践するという実験手法でした。

鏡に映っている「人形の像」を狙ってレーザーを当てると、レーザーが鏡に反射して、

本物の人形に当たる実験も子供たちの興味を引くことができるのです。

その光の道筋をロープで確認する作業も加えて反射を実感できるという報告でした。

平面鏡だけじゃなく、どこにでも見られる凸面鏡/カーブミラーの実験は、

段ボール箱を街角に見立て、模型の車を交差点近くに配置して、

カーブミラーで死角になった車を見ることができる実験は子供たちの関心を引くことができるということでした。

<滑車の実験>

定滑車は力で得をしないけど、子供がいろいろな地点からひもを引っ張って、力の向きをコントロールできるところを強調できる実験がいいのじゃないかという指摘でした。

動滑車は実際に動滑車にひもを子供たちが自分でかけてもらうことが実験上大事じゃないか。

動滑車は「二本のロープで上にひっぱられているので、ひも一本を引く力は半分になるよ」と実際のクレーンの写真も見つつ実験したということでした。

<大気圧実験>

大気圧実験もいろいろな手法があるのですが、

どれくらいの力がかかっているのかを視覚的に見せることが大事じゃないかということで、

紹介された実験がこれ、

半径3cm弱の吸盤に6.0Kgの漬物石をつるしています。

(ゴム板に額を壁にかけるためのフック12kg用を細いくぎでくっつけたものに、吸盤を吸いつかせるものです)

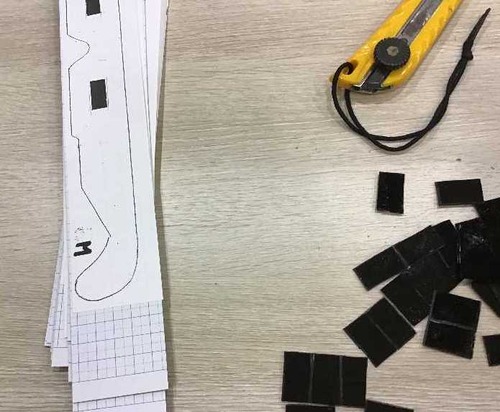

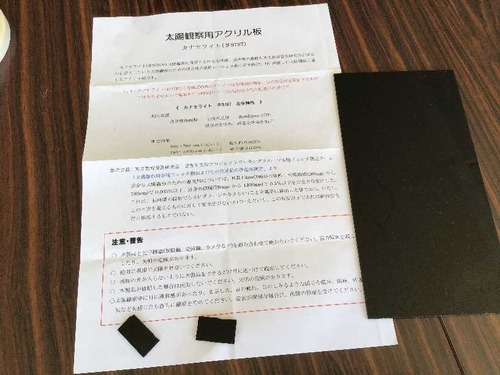

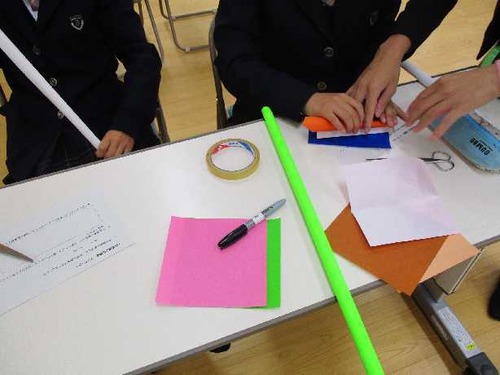

<太陽観測用メガネ工作>

太陽観測用「カナセライト」(東急ハンズ500円)をこまかく切って、

子供たちにめがねを作らせて太陽観測します。

このメガネを参加者全員で作り、12月26日を待つことにしました。

<部分日食PPT紹介>

鈴鹿プラネタリウム館長製作の動画・解説付きPPTを希望者にUSBで配布し、

それぞれ学校の子どもたちに見せることにしました。9校に配布。

日食時の横から見た動画、

上から見た動画、

人工衛星から地球上の月の影を見た動画が

上手につくられているものです。

<猫の全骨格標本づくり>

四日市海岸清掃ボランティアに参加中、子供から「動物の死体がある」と報告を受けて

よく見ると猫の死体が流れ着いていたのです。

早速理科室で煮ること長時間、時々ポリデントを部分使用しながら、

完成した猫一頭分の完全骨格法本の紹介でした。

すでに持っている猿一頭分の骨格標本とくらべてみたり、

人間の骨格の共通点を本物の骨を通して教えてもらったりしました。

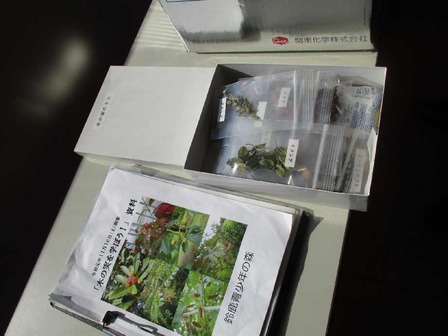

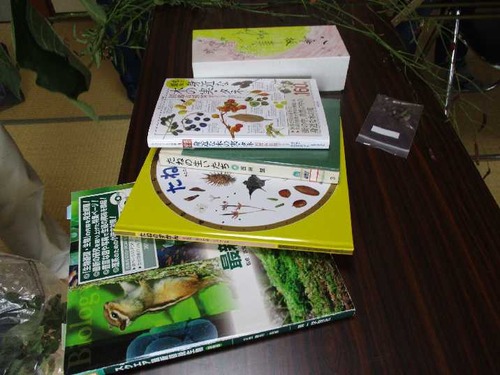

<秋の樹木の実・標本テキスト作り>

秋になると樹木も種の保存のため種を結実させて拡散する体制に入ります。

学校近くの林や森の中から拾い集めて標本にして子どもたちに直接見てもらう授業の紹介でした。

特に「鈴鹿市の木」と指定されてるケヤキは近くの街路樹ではなかなかお目にかかりにくいのです。

それは街路樹の剪定が行われて種子を見つけにくいことがわかったのです。

ケヤキの種子は枝の先端に葉とくっついたまま葉っぱの支えを借りて風に乗り種子を拡散したいという思惑があるからというのです。

(写真下:枝先数枚の葉と共に落下、種子は葉の根元にあって写真下に一個外れたものが映っている)

教材化した「木のみを学ぼう」のテキストとたくさんの標本

ケヤキの種子

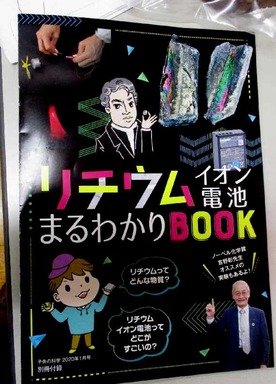

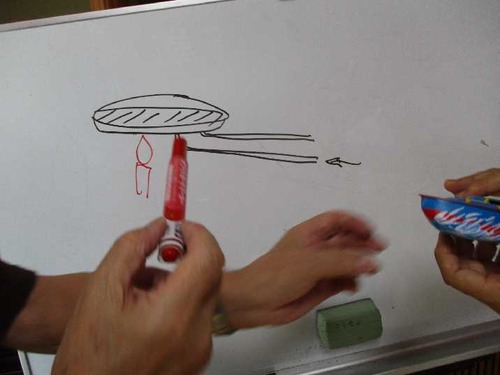

<炎色反応>

「子どもの科学1月号」にノーベル化学賞を受賞した吉野さんの別冊特集があって、

その中にリチウムの炎色反応からリチウム金属の話しから始まって、

授賞対象のリチウムイオン二次電池の解説が紹介されていました。

そこで高校科学でやっている炎色反応実験をやっていただくこととなったわけです。

蒸発皿に薬品を少し入れて、ごく少量の水に溶かす。

メタノールを水1に対して4ほど注いで点火する方法で行われました。

実践報告では、

子供たちが「二種類の薬品を混ぜてやってみたい」と

期待にあふれた瞳で訴えるのだが、はてどうしたものか?なぜなら絶対にうまくできないから、

でも子どもの好奇心を積んでいいものなのか?

皆さんならどうしますか?

塩化リチウム(赤)

塩化ナトリウム(黄)

塩化カリウム(紫)

塩化カルシウム(橙)

塩化バリウム(黄緑)

硫酸銅(緑)

(本来なら塩化銅(II)を使います。塩化物塩がより炎色反応に適しています。塩化銅がなかったので)

本来なら、ここに塩化ストロンチウムが加わります。とても綺麗な紅色です。

.jpg)

<リチウムイオン二次電池の簡単な原理>

リチウムはアルカリ金属で超軽くって、過激な反応をする金属元素です。

比重は0.534で原子核結合エネルギーが低く原子核分裂を起こしやすいです。

しかもイオン化傾向が全元素の中で最大で、電池には適しています。

水爆の材料として使われていましたが、

金属溶接添加物、塩化リチウムの吸湿性、水酸化リチウムの二酸化炭素除去剤、耐熱陶器、光学ガラスにも使われていました。

放充電可能な二次電池に使われるリチウムは電極として使わず、

電池内部にイオンとして存在して、正負の電極間で正電荷のやり取りを担っています。

吉野さんは二次電池の負極に炭素繊維を使ったことで

正極のコバルト酸リチウムと相まって現在の汎用性の高い二次電池が完成したのです。

(参考:子供の科学1月号)

<電子工作「まっかなお鼻のトナカイさん」>

指定された場所に磁石を置くと、リードスイッチが下に隠されていてスイッチが入り赤のLEDが点灯する仕組みです。

子供たちには楽しい電子工作です。

<小学校プログラミング教育と 教室でドローンを飛ばす>

スクラッチで行うプログラミング教育の実践報告でした。

限られた時間で達成感を持たせることができること、

マウス操作ができること、

一台のパソコンに三人一組で行うこと、

ローマ字がわかること、 などを考慮しての実践でした。

正多角形を描くプログラミング実践は正方形から始めて、

正三角形そして5芒星形へと進んでいけるようになります。

講座途中で、プログラミングすることが将来どのようなことにつながるかを感じてもらうために用意したのが小型のドローン。

教室でドローンを飛ばす実験を見せて、しばし楽しむことにしました。

これが子供たちに大きな関心と喜びを感じてもらえることになって講座への子どもの意欲は倍増。

この後、音符を操作して作曲をする作業に。

次の過程はアクチュエイターを用意して、

LEDによる電飾のプログラミングへと進むことができるのです。?

<廃材で精密天秤づくりと米粒の重さ測定・鉛の比重測定>

廃材を使って精密天秤ばかりを作成しました。

測定に使うおもりもすべて自家製です。

一円玉一個を基本1gとして、

そこから色紙を等分して、0,50g0.25g、0.03g・・と小さなおもりを作っています。?

まず南天の実や米粒1個のおもさを実測してもらいました。

電子ばかりで測りなおしてもほぼ同じ質量を測定することができる優れものです。

さらに「アルキメデスの王冠」の逸話から、

用意された鉛の密度をこの自作天秤で測ってもらいました。

天秤の皿の上に台をセットして鉛を水中にて測ることができるようになっています。

小数点第二位まで求めることができました。

<磁石で回転おもちゃ・廃材利用>

お菓子の箱や筒を利用した磁石おもちゃです。

鶴田さんの子ども心をくすぐる楽しい作品に仕上がっています。

<てこの原理から力を小さくする道具>

トングを取り出して、小学校でまなぶてこの原理。

支点、作用点、力点を子供たちに確認してもらうのですが、

くぎ抜きのようにてこの原理から大きな力を得るのじゃなくて、

トングの場合は小さな優しい力を得るための道具であることを知ってもらうことも必要なのじゃないかという提案でした。

<小学校プログラミング教育状況 >

A市では現在次年度に向けて小学校プログラミング教育の準備が進められています。

Iパッドは主に宿題に使うと統計が取りやすくて便利であることから導入が広がっていますが、

プログラミング教育にはどうしても各理科教材社仕様の機器の導入が進んでいるようです。

やはり小学生用に特化されたスクラッチ仕様が便利だと認識されているのかもしれません集まったみなさんからは、やはりキーボードが使えるようにすべきではないのかという意見もありました。

各市町村でいろいろな試みが実行されようとしているようです。

愛知から科教協鈴木久さんが駆けつけてくださいました。

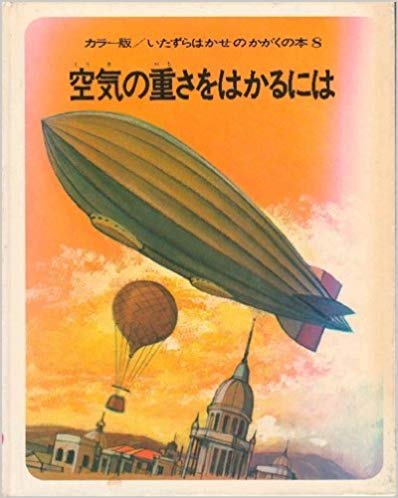

<空気のおもさは測れるのか>

空気の重さをはかるには―カラー版 (いたずらはかせのかがくの本

空気のおもさを風船で測れるのでしょうか?

という問いかけから始まって実験も併せて議論しながら報告を聞きました。

水の中で水の重さは測れるか?(浮力は?)

じゃ!空気中の風船の空気の浮力は?著者・板倉さんの設問はなかなか教員にとってもびくっとくるような質問でした。

紹介された本はもう絶版になったと聞いてますが、ぜひ読みなおして、私たちの授業に生かしていければいいなという思いでした。

以上

参加人数は小学校3、高校6、会社員1。

分野別は化学2、物理2、生物2、地学1、小学校3

.

【投げ込み教材各種】

●ストロー吹き矢(伊藤仁)

紙筒でつくった吹き矢は低学年の子に不向きだが、

このストロー吹き矢なら吹く力が弱くても矢がとんでくれるしゲームとしても楽しめる。矢の先にスポンジがついていて安全

○空気には質量があってモノであることを学びたい

○放物線・投げあげ運動教材

○力積教材につかってみるといい。

スポンジがコメリ(ホームセンター)、百均セリアの太いストローと普通の折り曲げストローでできる

●身近な材料で簡単実験(伊藤仁)

尿素で溶解熱実験だが、子供たちは「尿」に異常反応。

ここぞとばかり、おしっこのこと、人間や鳥の尿、尿素は窒素を持ってていい肥料になること、

窒素はタンパク質の主要な成分、など話題は豊富

●手軽なDNA抽出実験(佐々)

生物教材の中にDNA抽出の実験が載っていたが、

難しそうな薬品を使っての実験より、

市販の100%ジュースとエタノールから簡単にDNAを抽出できる。

ジュースを入れたコップにエタノールを同量入れる。

コップの壁面をエタノールを伝わらせるように入れ、

ジュースとエタノールが2層に分かれるようにする。

また、入れた後も2層が混ざらないように、絶対にかき混ぜないこと。

●地学教科書の大変化(河原)

昔の地学の教科書から今の教科書は大変身を遂げている。

プレートテクトニクス理論より、地層も古いものが下にあるとか、

藤原だけの山頂からウミユリやサンゴの化石が出るからあったかい気候だったなどという考えはキケン。

遠路より運ばれたり、新しいものが下にもぐっていったりでプレートの考えを軸に考えておかなきゃいけない。

【ゴムのはなし第三弾】(鶴田)

生ゴムは非常に大きな分子を持っているので、

これをどんどん細かくしいろいろな用途に応じて、各種の成分を加えて、最後には高音高圧で加硫して再びゴムを固いものに仕上げる。

タイヤには上部、下部、側面と命を預かる部品としていろいろな手立てが講じられている。

形状を強く保つためのワイヤー、

丈夫にするための繊維との結合など

工業製品には実験室と違ったきめ細かな技術対応がされている。

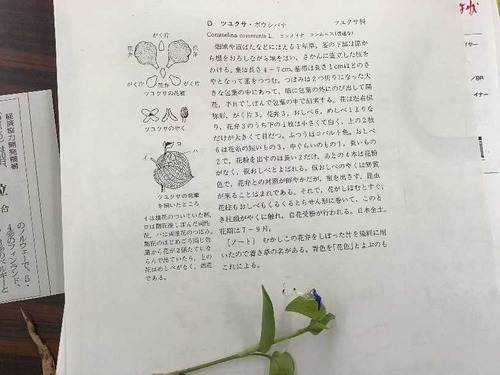

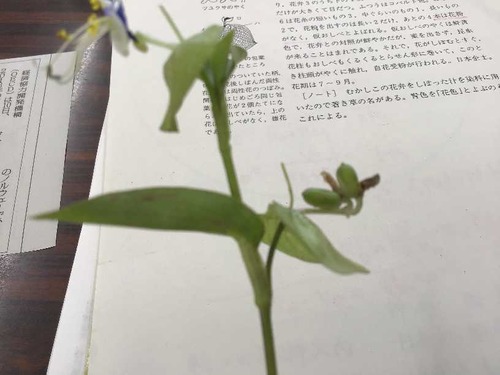

【ツユクサの花の構造】(赤嶺)

単子葉植物で、基本的には3の倍数が花の構造をなしている。

ムラサキ色の花弁が二枚あるが

実はもう一枚の花弁は透明で小さくそーっとムラサキ花弁の下についている。

普段何気なく見ている花も、ルーペで花を分解して見直すと新たな発見が子供たちにも生まれてくる。(高校生に人気の清原 果耶の作品蛍草=ツユクサという紹介もありかな)

【太陽観察実験】(伊藤仁)

●日食観察 太陽観察メガネ

太陽観察メガネを子供たちに工作してもらって太陽の光球を見ることができる。

2019年12月26日東海地方での食の始まりは14:24太陽の左下37%が隠れる予定。

観察メガネに使ったものは商品名「カナセライト」(東急ハンズにて)で

これを小さく切り分けてメガネにした。

.jpg)

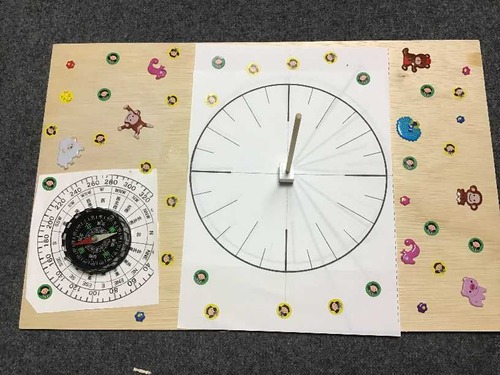

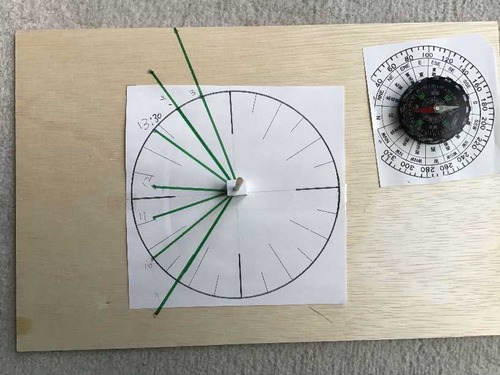

●日時計/太陽の影の変化をしる

太陽の影の観察器 360度のメモリの上に10cm程度の竹ひごを立てた超簡単日時計。

竹ひごを鉛直に立てる方法は消しゴムを小さく切り分けて

3mmの穴をドリルで開けて立てればよい。

毎月(各季節ごと)に影の長さを記録したいから、

消しゴムの底に両面テープをはって脱着可能にした。

曇りや雨の時には1W高輝度LEDの光を「仮太陽」にして

影の変化と太陽の高さ位置の変化を見ることができる。

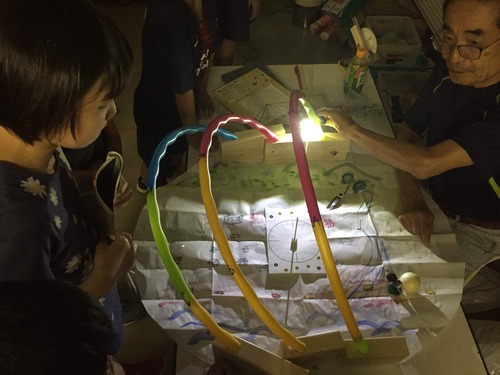

●季節によって太陽の高さが変化する実験器

ダイソーで脱着可能なフラフープを購入し、

春秋、夏、冬の南中高度に合わせてセットする。

教科書に必ず登場する図を実体化したもので、

平面には地域の山、川、橋などを描いておく。

太陽の動きは黄色の発泡スチロール球を使う。

平面地図上に日時計を置いて、1w高輝度LEDで太陽の軌道から光を出すと、

かなり正確に太陽の影が季節の変化を追ってみることができる。

また次の製作記事の「太陽高度観察器」を平面におくと、

南中高度が季節によって変化する様子もかなり実測に近い角度で測ることができる。

●太陽南中高度測定器

子どもたちが工作してこれを自宅に持ち帰ってもらった。

もし可能なら各四季ごとに、あるいは年間通して観察してもらえればいい成果になるだろう。

【忙しい小学校の先生に役立つ例会にするには】(奥山)

これまで興味深い実験や工作をこの例会でいろいろ見せてもらってきたが、教育現場があまりにも忙しく(夜の9時半から11時に帰宅)使ったらいいなと思うけど自分で作る時間は少ない。

例会に来てどのような組み立てで授業をやったら、子供たちの論議が巻き起こるのかを考えたい。

先ほどの太陽観察の実験器の紹介があったが、

モノづくりの時間をなかなか取れないので、

たとえばアイパッド(アイフォン)などの「タイムラプス」を使ってスクリーンに投影しながら、

月や太陽の影、雲の生成などを授業に使っているが便利である。

(もちろんいろいろ手作りの道具は作っているが・・・月の満ち欠け) 2019-09-18 20.47.44

特に授業づくりで大事なのは、最初にどのような問いかけを発するかが大事である。

豆電球の授業の場合、すぐに電流を調べ検流計を引っ張り出すのでなく、

電球が電池でどのように点灯するのかという、もっと根源的な問いから始めたい。

電池のプラス側から電流が出てくる意見

電池のマイナスから電流が出てくる意見

電池のプラスからもマイナスからも出てくる意見

(意外とこの意見が多く出たりする、電流がぐるっと一回りするのでは電池は減らないからとか)

(プラスからもマイナスからも同時に電球に電流が出て行って、電池がへっていくと思うなど)

この中の誤認識と思われる意見が出たら、

しっかりその意見に寄り添った教師の余裕ある「受け」をもって、

さらなる賛成反対意見をたっぷりと出させることが望ましいと思われる。

討論が煮詰まって、子供達が、「実験で確かめよう」となって、

すぐに検流計を一個持ち出さず、もう一呼吸置いて、

「検流計を一個じゃなく、電池のプラス側・マイナス側の両サイドに設置したい」

という子供の意見が出るくらいの展開を導くような設問の仕方を考えていきたい、と。

以上の提案を聞いたほかの先生方も、

このような授業展開を作っていくヒントは、

子供の間違った意見、誤答、予期しない発想を多くの授業経験から、

教師がいつも情報収集するといい、などの意見が出された。

次回の例会の在り方を考えてみようということになった。

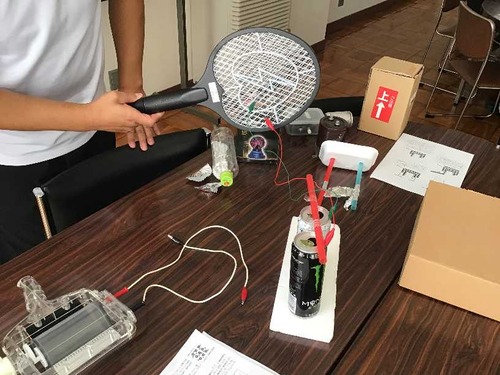

【高校静電気実験器各種製作】(田畑)

夏の講座から静電気に入っているので、夏休み中にいろいろな静電気の実験具を作ってみた。

高圧静電気発生装置を使って電気振り子

右に左に中央につるされたゼムクリップが充放電によってカタカタと音を立てて揺れ動くのが興味を引き出す。

高圧静電発生装置を使って「百人脅し」もやってもらったが、湿気が多かったせいか”10人手つなぎ”でうまくいかず数人の手つなぎで・・「おー来た来た」 IMG_1598

蚊を高電圧で殺す器具を使って、

重ねられた弁当用のアルミカップに静電気を蓄えていくと、

アルミカップが静電気によって一枚一枚空に浮き上がって飛んでいく。

おもしろーい (ちょっと写真では見にくいが)

はく検電器も紹介された。

若い先生の中には「大学受験の前、高校の授業で勉強したけど本物見るのは初めて」という声が上がってびっくり!

静電気初学習者には面白い発泡スチロールコップもいい

コンデンサーを学ぶのに静電コップもいい、「結構びりっとくるね」

愛知田中先生ご指導の静電気チェッカーはとっても便利。

プラスの電荷なら赤、マイナスなら青が点灯する。

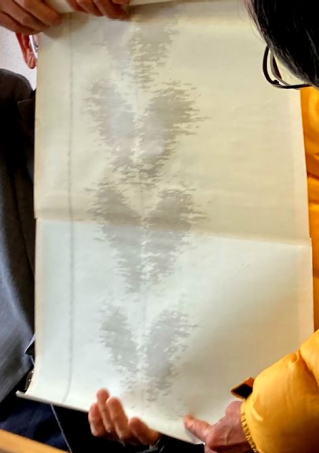

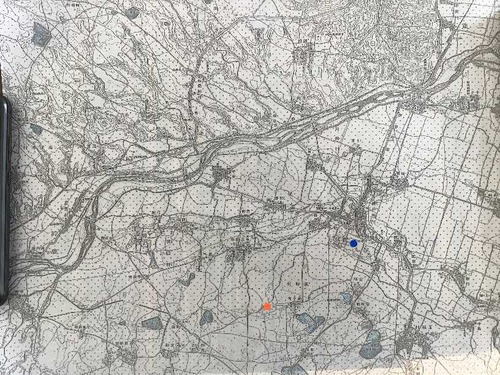

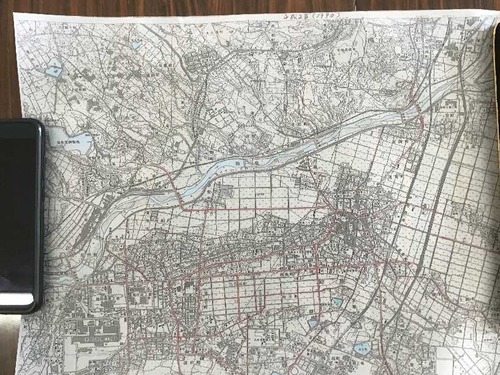

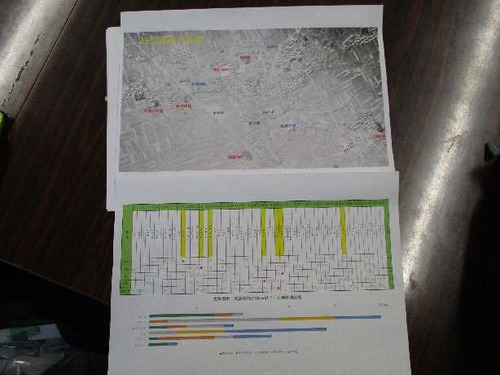

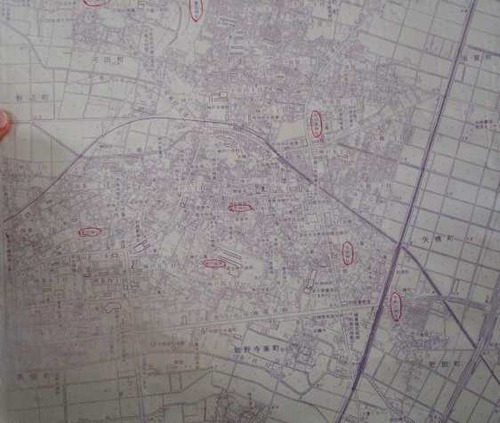

【古地図と現在の地図を重ねてわかること】(赤嶺)

鈴鹿の図書館には古地図を閲覧することができる。

そのコピーを厚手のトレース紙にコピーできる。

(薄いトレース紙だとローラーに巻きついて大変なことになるから注意

トレース古地図と現在の地図を重ねると、

子供たちが見ても過去をのぞく思いで見ることができて楽しい。

「えーこんなところにため池があって埋められたんや」

「川のすじが変られたんだ」

「ここは低い土地だったんだ」・・

私は神社林の研究にこれらの地図を使っているが、

ほかにも有用な使い方があるのではないかと思って紹介した

以上やく4時間でした。

参加者8名

【科学工作紹介】伊藤仁

1.灯油ポンプ水鉄砲

灯油ポンプを使った水鉄砲の工作を参加者全員でつくって持ち帰りました。

子どもたちにはサイホンの原理とポンプがもってる二つのベンのはたらきを見せて学ぶ工作です。

ペットボトルとポンプは木工用ボンドでとめます。

2.おおきなヤジロベイ工作

用意された三角形の板をつかって参加者全員ヤジロベイを作って持ち帰りました。

子供たちには大人気の工作ですが、「重心」を学ばせたいのと、高学年には「支点」と「重心」の関係やモノがないところに重心がある場合があることなどを学ぶことができます。

3.残像工作紹介

表面の絵と裏面の絵が回転によって合わさって見える工作から、すべての動画がコマ送りになってることを理解するものです。

8mmのフィルムやスマホのアプリ「STOP MOTION」、仮説社のパラパラ写真集などの紹介もされました。

4.太陽の光球を観察するメガネ工作の紹介

東急ハンズで売られてる「太陽観測用アクリル板・カナセライト」(500円)

これを細かく切断して各人がメガネを作って太陽観測します。

なかなか光球を見る機会がないので面白いし、月との大きさ比較のお話の参考にもなります。

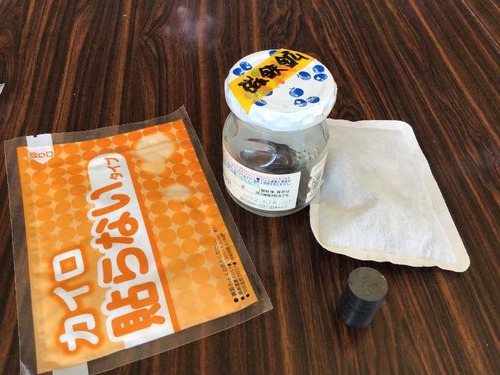

5.砂鉄の話

子どもたちに学校で砂鉄採りをやった人?これが意外と少ないのに驚きました。

砂鉄は磁鉄鉱がこまかくなって存在していますが、酸化鉄Fe3O4を含んだ鉱石で磁性体です。

しかし鉄粉を酸化させて熱を得るホッカイロは、Fe(OH)3となって磁性体ではありません。

ホッカイロの使用前・使用後を弱いめの磁石で触ると、使用後は磁性が極端に小さくなってることがわかります。

酸化鉄にはいろいろあって、磁性体のものや磁性体でないものがあることに注意したいです。

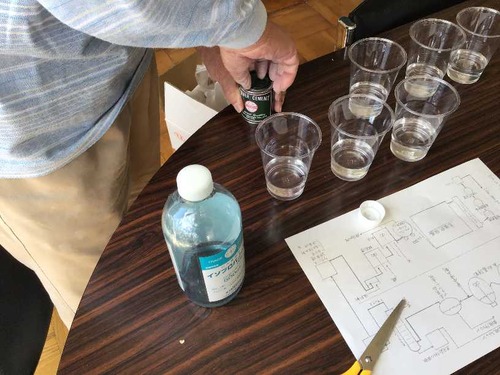

【ゴム製造】鶴田榮

前回の「天然ゴムについて」の続きで、工業的に合成ゴムを製造する過程のお話と実験でした。

工業的にゴムを作る工程は下の写真に示した通りですが

その中の塩析実験を、豆乳に苦汁をいれて試してみたのですが、・・・!豆乳ではうまく塩析実験は成功しませんでした。

イソプロパノールに自転車屋で売られてるゴムのりをいれて、溶剤にとけていたゴムを取り出す実験。

黄色いゴムがうまく取り出せました。「おー弾性があるわ―」

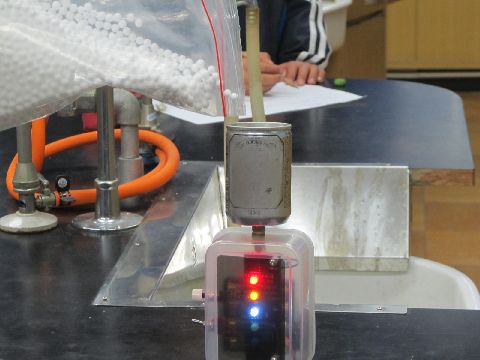

【アルディーノで脈拍を検知する】加藤進

血液中の赤血球の濃度をセンサーで探り、脈拍を測るという電子工作の紹介でした。

参加者の脈拍を測定しましたが、示された波形が人によって違うことや脈拍数がかなり正確に測れることがわかりました。

【リードスイッチを使った車をつくる】加藤進

五味さんとの共同で試作した四輪車。

モーターの軸が直接車輪に接触して駆動する仕組みですが、このモーターの回路に磁石スイッチを導入したところがこの工作の特徴。

磁石をくっつけると車が走り出して、壁に衝突すると、その衝撃で磁石が外れてモータが自動的にストップするのです。

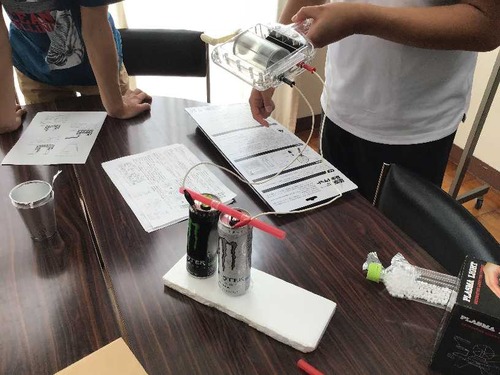

【VRの取り組み】植田達郎

実際に磁石を手に持ったところに磁場があらわれる。

二つの磁石を手に持って、ゴーグルから眺めると二つの磁石の相互作用によってできる磁界の様子が観察できるという、目に見えない磁場を可視化する試みであります。

子どもたちの興味をここから引き出すことができれば成功です。

これに対して、可視化によって磁場を見ても、子供たちにはマジックショーとして「面白かった」だけに終わってしまわないか?との意見も出されました。

それは実験をしても「すごい」だけで終わってしまう可能性だってある、やはりVRや実験を授業構成の中でどのように位置づけるのかが問われてるという結論でした。

【ホットスポットについて(地学基礎)】赤嶺和彦

図解の図をつかませるための一工夫

菓子箱を利用して リソスフェア(プレートに対応)とアセノスフェアを作り、プルームの上昇する場所に火山ができることをあらわした。(ハワイ諸島の例)

火山を御菓子(タケノコの里)であらわし、火山がプレートにのって移動して行く様子を表した。

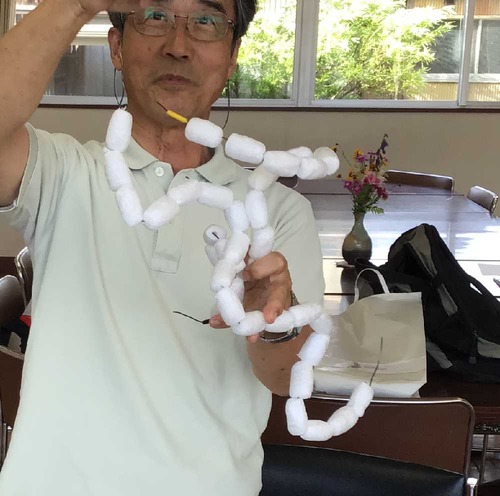

【タンパク質の構造について】赤嶺和彦

アミノ酸をつなぐペプチド結合

アミノ酸のつながりを梱包材とアルミの針金を使ってあらわすようにした。

立体構造(2次構造・3次構造・4次構造)を表す。

αヘリックス構造、βシート構造などアルミ線を使ってらせんを作ったりして表現した。

(曲げやすいので利用しやすい)

タンパク質が立体構造であるイメージをつかませたい。

水素結合やS-S結合についてもふれることができる。

【ハナショウブの花】赤嶺和彦

単面葉を持つ 葉っぱのどちらが、裏表?

・花の特徴 花びらとがくは、どれでしょう?

がく(外花被)3枚 もっとも目立つ部分

花弁(内花被)3枚

さがしてみよう!雌しべと雄しべは、どれでしょう?

花粉の受粉する柱頭は、めしべの裏にある。

雄しべは、めしべの裏にある。

等とても興味深い特徴をもっていることの紹介。

参加者8名

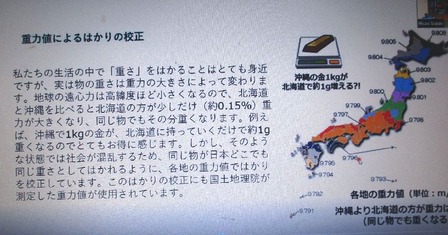

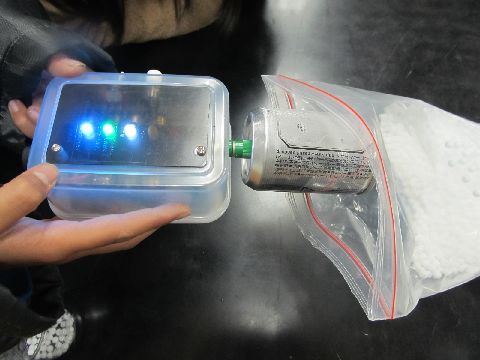

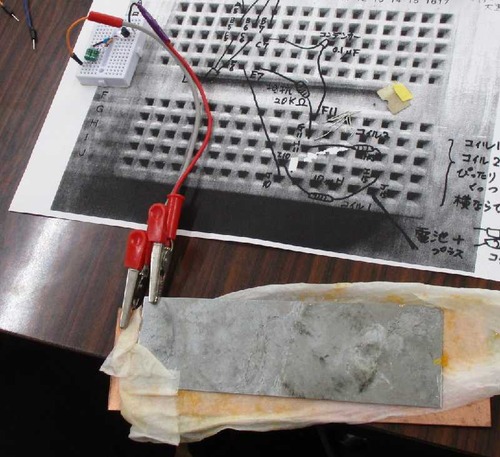

●空気の質量実験器政策報告と活用の仕方

理科室で廃棄される気体ボンベ缶と自転車屋さんからいただいた、自転車空気注入口で手作りします。

(本の泉社刊・理科教室○号・岩間先生報告より)

自転車屋さんからいただいた空気注入口にはタイヤがついているので、バーナーでタイヤを燃やします。

タイヤはよく燃えて金属だけ残りますが、虫ゴムについてる中の部分は融点が低いので、バーナーで焼く前に外して、外側だけを熱するようにします。

千枚通しでボンベに穴を開け、ドリルで穴を広げ、缶にも空気注入口ともに前もってハンダを盛っておいてから両者を接着します。

空気の質量が1L約1gであることが実験で示すことができます。

空気入れ10回程度で空気が2g入り、水上置換で2Lの空気をゲットできます。

通常使わないときには、空気注入口を解放し、缶の中を乾燥させておくことが大切です。

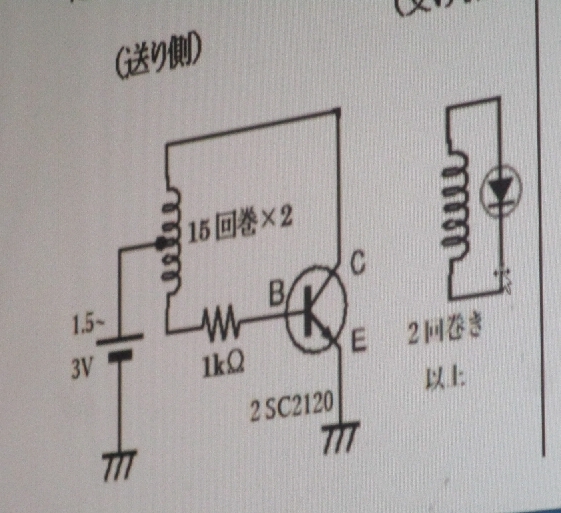

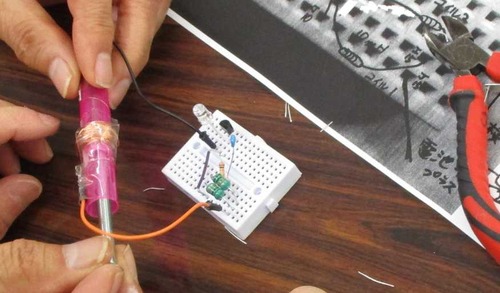

●ブロッキング昇圧回路製作とその応用

例会での製作ですからブレッドボード上に回路をくみおあげました。

できあがった回路から

<その1>

捨てられた電池起電力0.5V以上ならLEDを点灯させられます。

電池を最後まで無駄なく使える省エネ回路として有用です。

<その2>

発電実験として使えます。0.16mmエナメル線(ホルマル線)20mをタピオカストローに巻きコイルとします。その中にネオジム磁石を入れて往復運動させるとLEDが点灯します。

<その3>

自転車発電でLED点灯

<その4>

果物電池実験:アエン板と銅版の間に、みかんトマト、ポカリなどを挟むと電池になって、LEDが点灯します。

●空気おもちゃ・工作紹介

空気ロケット・空気四輪車

小学校空気おもちゃとして、また高校作用反作用実験として使うことができます

吹き矢

小学校工作や高校力学力積の実験として使えます

●アルミ缶の底を磨いて、マッチに火をつける集光・太陽エネルギー実験紹介

安価なアルミ缶を全員に配って、缶底をピカピカに磨きます。粘土を使ってマッチを缶底にセットして、太陽光を集めるとマッチに火が付きます。簡単で小学生に緊張と感動をもたらす実験です。

おなじアルミ缶でも磨きがかかりやすいものとそうでないものがあることも報告されました。

●ラズパイの便利さと応用

子供用のプログラミング学習にも、デバイスのコントロール作りという電子工作も普通のコンピューター並みの文書やPPTや表計算にも使える格安コンピューターとしてお勧めです。

●地震の断層模型

色の違うスポンジを重ねて地層を放言します。箱の両サイドから力を加えると、正断層・逆断層が見えるように表現される仕組みです。

注意したところは、スポンジの性格上滑りが悪いので、滑らせたい部分には滑りをよくする材質を外からわかりにくいように挟み込むことがこの工作のポイントです。

ちょっと思惑通りにいかない部分は後日の修正となりました。

●ゴムの製法

天然ゴムから合成ゴムへの進化の過程を大筋で示していただき、細かな部分は次回に続く広義になりました。

有機化学のお話が中心でしたので、日ごろ有機化学での議論が少ない例会では珍しく側鎖の部分の変化についての質問やコメントがいろいろと出され活発な議論になりました。

●植物の報告

<鈴鹿市神戸地区神社林の調査報告>

神戸地区の神社の地点を地図で確認し、高校生たちと境内にある木々の種類を丁寧に調査分類された報告です。

神社によって多い木が偏っていて、昔から地域と深いかかわりを持ちつつ、自然林に植林されてきた歴史を思い起こさせる特徴をグラフから示すことができました。

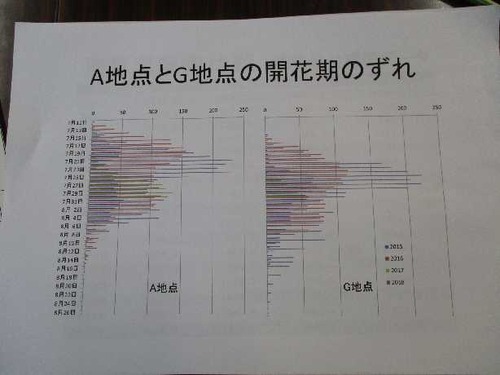

<鈴鹿市金生水(かなしょうず)湿原のサギ草開花と日照時間の統計結果報告>

サギ草の開花をA地点B地点と比較しながら春から日照時間の合計時間が明らかに開花日時の遅い早いに影響している報告でした。

●植物の種

植物の多くは秋に実りの季節となります。

今回用意していただいた種は

イヌマキの赤い実を試食しながら報告を聞きました。

実は、串団子のように2つ連なっています。先端の方に種が入っており、後ろ側に付いているのは花托(かたく)で、食べることができます。それぞれ違う色になります。

神棚に使われるサカキには晩秋黒い実をつけます。

ケヤキは鈴鹿市の木として私たちにはなじみの深い木ですが、趣旨は翼を持たないで秋の落葉時に小枝や葉と共に落ち、これが翼の代わりをするという面白い特徴を持っているのです。

●アフリカの子供たちにサイエンスを届ける

VRで磁石の立体的な地場の様子を見せて、アフリカの子供たちに科学の興味を引き出したいという目的で、ガーナやルワンダを訪問した報告を聞きました。

ガーナの街角 かなり立派なバスで移動

VRで磁界の様子をみてもらう

かつて黒人奴隷売買で彼らを閉じ込めていた部屋

先進国の科学教育の補助は補助期間が終われば埃をかぶったままの状態になっている

8人の先生方が集まって研修会を開きました。

まず小学生対象の工作からスタート

<紙コップカメラ原理工作>から

工作しながら授業展開のポイントが語られました。

1、レーザーによって、光の直進性を学ぶこと、ほかの物質への出入りの際屈折すること

2、日常世界でモノが見えるっていうことは、そのものからあらゆる方向に光が出ていて、その光がすべての人の目に入るからモノが見える

3、レンズに入った二本以上の光がレンズ通過後交わったら像ができる

そこで実験を

大きなフレネル凸レンズが外筒に、フィルムを想定したトレース紙を貼った内筒を用意

フレネル凸レンズに星型に切り取った黒紙をおくと視野は星だらけになります

その中に内筒を入れると、星は消えて外の景色がうっすらと映っています

この不思議さを説明するのに、上記三原則で説明します。

デジタル画像の仕組を「IMAGE CAPTOR」(発売元 丸影0336951666)のおもちゃで説明すると楽しい!とう報告が最後に追加されました。

<リング飛行機>の工作

工作しながらなぜ翼のないリング飛行機が失速しないで飛んでいくのでしょうかの実験が報告されました。

風洞実験の結果、乱流をつくらないことが、まっすぐ飛行していく原因ではないかと結論されました。

<ポンポン船おもちゃの紹介>

格安で販売されていたポンポン船をゲットして皆さんが持ち帰りました。

船体の中にある金属箱の水が熱せられ、蒸気になって外に飛び出し、その反動で船は進みます。減圧になった金属箱に再び水が供給されて、PONNPONNと音をたてて船は進むという原理、子供たちに大人気の熱おもちゃです。

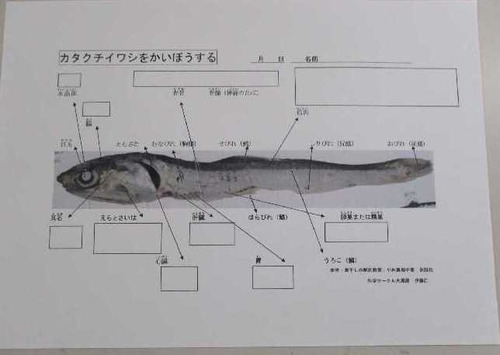

<ニボシの解剖授業のすすめ>

準備が簡単、子供たちは大喜びで夢中になる、経済的ぜひお勧めの授業です。初心者の方も下の本を参照すれば手軽にできます。

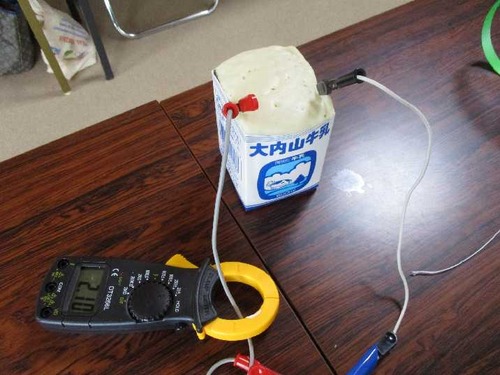

<電気パン実習そして食す>

生物の赤嶺さんが葉と花の報告をスタートする中で、電気パン実習が行われました。

注意事項は

1、極番はステンレスを使用すること

2、鉄製電極付近にできたパンは食べない

3、電源には触れないよう、絶対に子供に電源を入れさせないようにする

4、ホットケーキミックス150g、牛乳140g練り合わせ牛乳パックに入れるが、決してそれ以上の量にしないこと(電流が2.5A位から始まるが、量が多いと電流値が増え、パックからこぼれるのでダメ)

5、クランプメーターを用意して、電流が熱をつくるという説明がほしい(触ったらとっても熱い)

生物の報告中、いいにおい、蒸気がただよいおなかがすいてきました。

8人で分けたので、ほんの一切れ食べたのですが、いいお味で「食べられる科学実験っていいなあ」「ステンレスなら問題が少なさそう」「電流の発熱実験として面白い、触って感じられる」「電流のA=アンペアも高学年で履修するから電流値を測ったほうがいい」「パンが出来上がると電流値がほとんどなくなるのもいい」などの意見でした。

<花と葉>

①ナガボノアカワレモコウ キク科

花の色は、暗赤色。花序の上から下に向けて開花していくのが特徴。

花弁はなく、4裂したがくは、開花中は白くその後は、暗赤色になる。

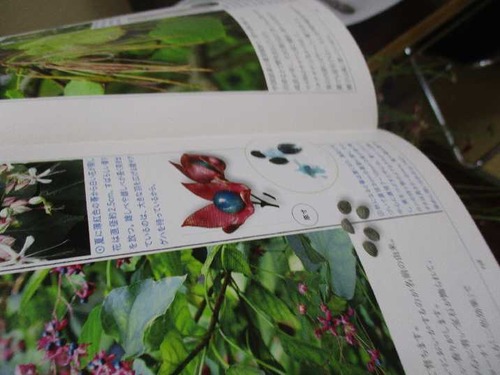

②持参した本の一部

③クサギの花

葉は臭いが、夏にきれいな白い花を咲かせ、香りもとても良い。

花の後にできる果実の青色とがくの赤のコントラストは、「天然のブローチ」。なかなか美しい。実やがくは、草木染めに用いられる。

④エノキの枝 実が沢山つく。ムクノキの実に比べて小さい。食べることができる。

⑤エノキの葉 ケヤキ、ムクノキなどとよく似ているが、比較的見分けやすい。

国蝶オオムラサキの食草 葉だけから樹種を区別できるようになろう。

以前は、ニレ科に分類されていたが、現在はアサ科(APG分類)とされる。

⑥ムクノキの葉 実は、エノキよりも大きめ。食べることができる。葉がひどくざらつく。

鋸歯が角ばり、葉脈の走り方がケヤキと異なるのが特徴。アサ科に分類される。

⑦エゴノキの果実

外側の果皮が、はずれ種子がむき出しになっている。果皮には、強いえごみがあるのが名前の由来。果皮の成分は、サポニンで未熟な実をつぶすと泡立つ。

⑧ケヤキの葉

こちらは、ニレ科。ムクノキの葉との区別が難しい。

鋸歯の側面がカーブを描くことが特徴。

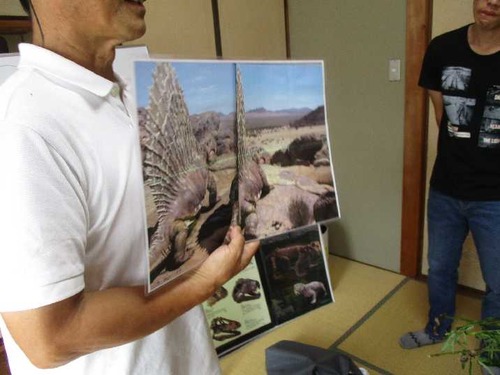

<地学教材を生徒にわかりやすく>

参考書の写真を教壇で見せるのではなく、カラーコピーして生徒に前から後ろに向かって巡回して見せると大変効果的な手法だという報告でした。

⑨アノマロカリスの化石の写真

⑩単弓類の紹介 哺乳類につながる動物

⑪単弓類と双弓類の違いについて

⑫単弓類

<アンチモン製造について>

戦後間もなく就職したのがアンチモン工場。

そ子で使われていた平炉の模型を紹介していただきながら、製造方法とアンチモンの特徴を報告していただきました。

当時の働く環境は劣悪で、平炉は温度が高くその中から溶融したものを掻き出す作業と言い、外に置いてあった壺に雨や水が入るとすごい勢いで蒸気爆発が起きたりしたそうです。

アンチモンの性質・用途など紹介していただきました

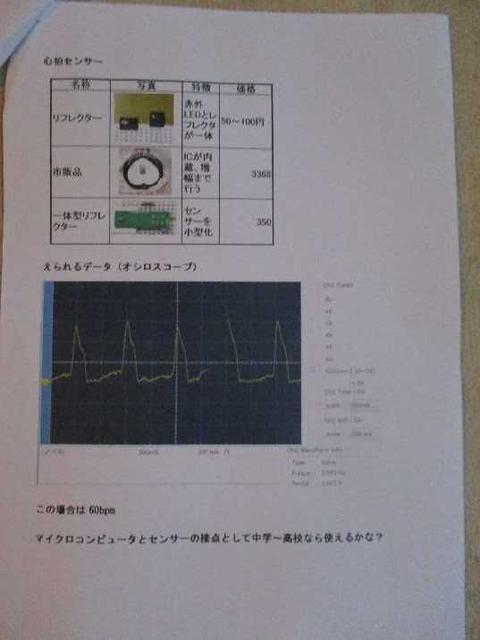

<アルディーノで脈拍の測定>

アルディーノとイチゴジャムをどのように教材化するのかというテーマで報告がありました。

参加者の脈拍を測って、医療用の測定器と比較してみました。

脈拍の変化は電圧の変化となって現れ、数多くの山の周期を測り、うまく統計処理するそうです。

病院で使われている医療用の脈拍・酸素濃度測定器と比較してもらいました。

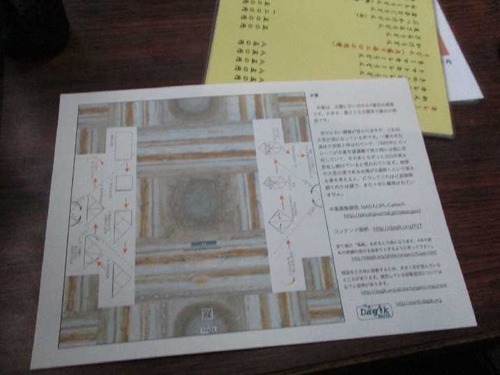

<惑星などを折り紙で楽しむ>

インターネットからダウンロードして、いろいろなパターンを印刷します。

正方形に切り取って、折り紙をします。

写真は木星の折り紙です。

小学生低学年から折り紙交錯しながら天体を学べる手法です。

サイトは

http://photojounal.jpl.nasa.gov/

http://dagik.org/P/7

折り紙以外にも、スチロール球に張り付けることができるプリントがあります。

これは今年大接近した火星です。(胸にかかってる赤い球)

約4時間半でした。

6人が集まってそれぞれ持ち寄ったテーマでゆっくりと議論を深めることができました。

無欠席だった鶴田さんが入院、教員になって初参加の予定だった鈴木さんは事情により欠席となりました。

「磁石ゴマ工作」のポイント(伊藤仁)

{確認}

CDコマの芯には、両面テープを貼った1.5cm幅の工作用紙を鉄心に巻きつけて、それをCD穴に入れます。

工作用紙の表面を濡らすこと

鉄芯に磁石をつける場合、磁石のつけ方で鉄心先に集まる磁石が減ってしまうようなつけ方にならないような注意が必要なこと、

芯とCD・磁石を固定するには、木工(金属)ボンドより、ホットボンドの方が楽なこと

てんびん作りから学ぶこと(伊藤仁)

「てんびん」を作って、質量と重さの違いを学ぶ

てんびんの仕組からモーメントを体感する

身近なモノの重さを測る体験を重視

{工作準備から確認}

皿の重さや割り箸の質、割り箸にあける二つの穴の位置が、工作前準備として大事で、その準備からモーメントの重要性が実感できる

「音工作クイーカ」と「キャップ笛工作」(伊藤仁)

音工作から学びたい重要事項は

モノが揺れて音が出る

音を大きくするのは共鳴箱

共鳴箱の大小が音の高さを決めるの三項目

「クイーカのモノの揺れは何がどのように揺れているのか」

ストローがまさつによって微妙に振動して、いろいろな音を出している

そのいろいろな音を箱の大小で高低が決まる

{確認}

ストローを手でもってしまうと、音が大きく聞こえないことから、ストローからの振動が音を作り箱で大きくなってることがわかる

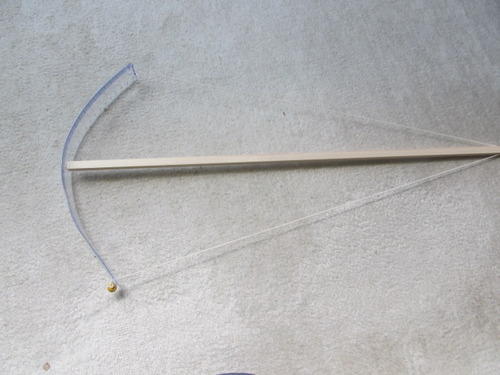

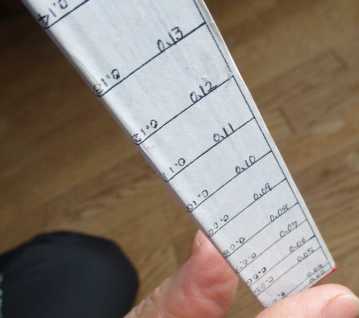

5年生Rちゃんから要望があって作った「星尺工作」(伊藤仁)

L=rωより星と星の間の角度が1度ならば、目の前の円弧になった定規の目盛が1cmになるように調整されています。「星尺」なんて初めて知った、という教員ばかり。「これって天文台ではもっと正確に角度を測り装置があるんじゃないの」・・・

「やっぱり手指を使うのが便利だね」という結論に!

「微小時間を距離で測る定規」工作(伊藤仁)

この時使った30cmの定規を翌週の講座では「重いものほど早く落ちるか」という講座にしたという報告でした。

そのおり、30cmの定規に自由落下のS=1/2gt2の公式から計算された微小な距離を貼り付けて「微小時間を距離で測る定規」が完成!

反射神経が体の中をはしる早さなどを計算して、子供たちと楽しく遊んだという報告でした。

初めて自由落下による「微小時間測定器」を見た先生方からは、「これはおもしろい」との感想が寄せられ、授業で試してみたいとも感想でした。

「磁気のVR表示実践」報告(植田)

現実空間に浮かび上がる磁石の周りに配置された磁針の数々、そこから磁力線の広がりを三次元的に子供たちに実感させることができるVRの世界に驚きと同時に感動させられました。

上手にこれを授業に導入することによって、磁界によって空間がどのように歪んでいるかを体得させることができるかもしれません。

「ぜひ高校物理で学ぶ、電界(電場)の空間のゆがみをVRで表現してほしい」という要望が出されました。

おもちゃ「怪獣の卵」をつくろう(加藤)

アルミホイルの袋を作って、その中にビー玉を入れて閉じ、箱の中に入れてフリフリします。

すると、ビー玉が遠心力によって、アルミフォイルの袋をまあるく卵型に整形してくれるのです。

この作業過程が楽しいし、遠心力が学べるというおもちゃ作りの紹介でした。

参加者全員が作って持ち帰りました。

「マイクロビットじゃんけんゲーム」(伊藤仁)

「このじゃんけんゲームは楽しい」「やってみたいなあ」

という感想でした。

他に、「マイクロビットで照度計」「マイクロビットで方位計」「マイクロビットでプログラミング車」など実際に見せていただいて、マイクロビットの面白さを体感しました。

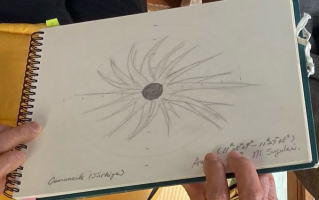

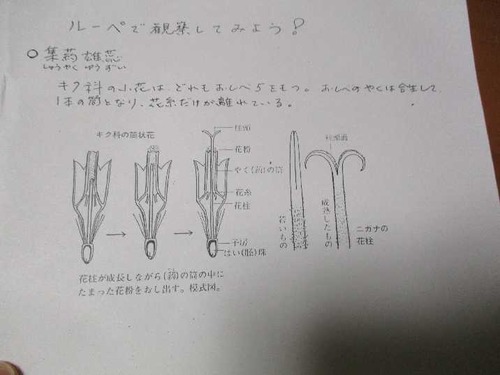

キク科の「アザミ」の解説と模型の紹介(赤峯)

小花が集まってできているアザミ。その小花を一つ取り出してその中にあるめしべがなるべく自家受粉しないように他家受粉しようと、メシベの柱頭が成長して花粉を押し出すように飛び出していく様を、模型を作って説明したそうです。この模型の動きから、「植物もよーく考えていきてるんやなー」ということが実感できる授業実践報告でした。

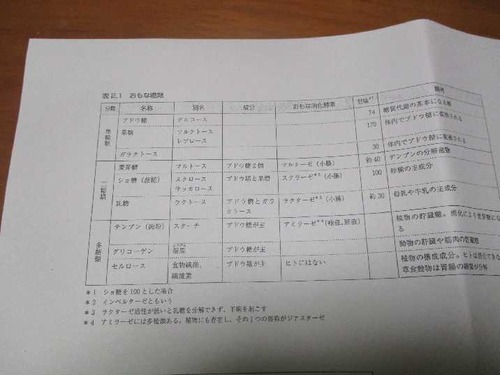

糖類の紹介は生徒の舌から学んでもらおう(赤峯)

いろいろな糖類があるのですが、その一つ一つを、子供たちの舌を総動員し、実体験を通して糖類を学ぶ実践報告でした。

参加した先生方が少しずつ出された糖をなめて「ほんま、こっちの糖の方がすこーしあまいな」と初めていろいろな糖類を舌で比較することができました。

「これは僕も授業に使ってみたい」と絶賛されていました。

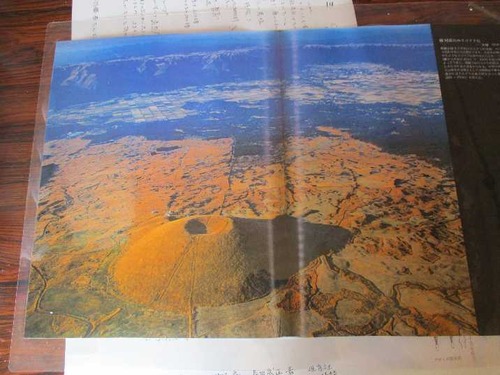

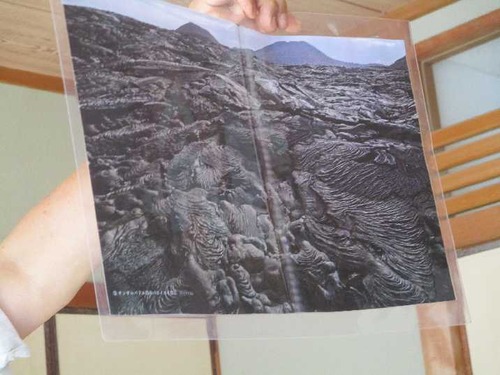

初めての地学・教材として「火山のいろいろ」に挑戦(赤峯)

地学教材として「火山のいろいろ」を紹介されました。

工夫のポイントは、立派な火山図鑑からコピーしてからラミネート、これを生徒全員に回覧したそうです。

中にはじっくり見ないで手渡す子もいましたが、やはり教師が前の方で見せてるよりも、生徒の目の前に回ってきた写真がとてもインパクトを持って子供たちに迫るんじゃないかという授業方法の提案でした。

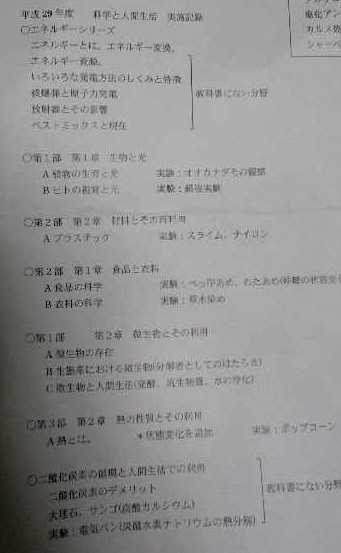

高校文系理科の新展開(天野)

”高校文系理科の新展開を考える”というテーマでの報告でした。

平成29年度の授業カリキュラムを紹介

○生物と光

○材料とその利用

○食品と衣料

○微生物

○熱

○二酸化炭素の循環

各項目の中で、生徒が楽しく学べる教材探しに苦労してるということでした。

鼈甲飴やポップコーンの製作、電気パンの実施、スライムづくり、オオカナダモの観察など多様な取り組みの紹介でした。

以上3.5時間でした。

参加者人数15名、小・高・大・会社員・大学生・年金者など多彩な顔ぶれが集まりました。

【火打石を使って火をおこす実習】伊藤仁

火打ち金をまず作りました。材木に鋸でつけられた溝に接着剤で金鋸の刃を留めて完成、石と火打ち金をこすりあわせて火口に火花を落とすと、「おー、ついたついた」「火口から紙縒りに火を移すことに成功した」・・

楽しい実習となりました。

火打石は宮川支流の一之瀬川の火打石という地名のあるところで採集したというので、一挙に関心が高まりました。

中央構造線の最南にあたる場所で、チャートという硬い緻密な意志であることが特徴です。

また火花は石が燃えるのでなく、鋼はこすられて火花となって落ちることも学びました。

けっこう子供たちに喜んでもらえる授業になりそうです。

火口はティッシュやキッチンペーパーの蒸し焼きで作るのですが、炭焼きと同じなので、教材としてもいいなということでした。

(大学生も必死!)

【カーリングでゲーム】鶴田

オリンピックで一躍有名になったカーリングの作品でした。

キャップに粘土を入れてビニ板の上を滑らす趣向ですが、シリコンスプレーでもまさつが減らずに、氷の上を滑るという状況にならなかった。

そこでキャップストーンの下に滑りの良い金属をつけたりしたのですが、まだまだ、コインをストーンにしたらなどいろいろ提案されました。

まさつのサイエンスになるかな・・なかなか時宜を得た楽しい作品となりました。

【植物散歩・高校】赤嶺

高校生を授業で学校近くのお城に連れて行って、どのような樹木があるのか、多い樹木はなになのか、

冬に樹木を見分けるコツはなんなのかを展開した報告でした。

常緑樹は葉っぱを、落葉樹は周辺の落ち葉をしっかりと観察することが肝要!

さらに春めいてくると芽吹いてくる木々をどのように観察するのかのお話へ!ソメイヨシノを例に花芽・葉芽を見分けて、さらに枝の成長ぶりを観察しても楽しいことを紹介されました。

「ほーらここまでの節が一年前なんだ、さらによーく見るとこれが二年前、これが三年前だから、君たちが中学生だったころの枝なんだ」・・・楽しい葉っぱの授業展開でした。

植物は新たな枝(シュート)を伸ばすことで葉を繁らせ、光を得られる空間をよろ多くしようとします。

その枝には、節間の短い寸詰まりの「短枝」と普通の枝「長枝」の二種類があるのです。

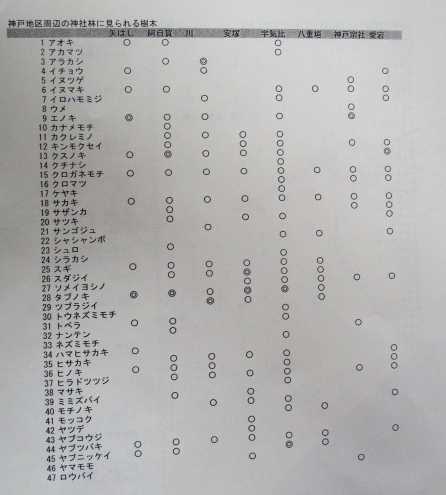

【神戸地区周辺の神社林に見られる樹木】赤嶺

とことん足で稼いだ貴重な資料を見せていただきました。八か所の神社の場所および樹木を47種類にわたって調査されていいて感心させられます。

神社林に多く見られる実物も持ってきていただいて、スケッチとあわせ見せていただきました。

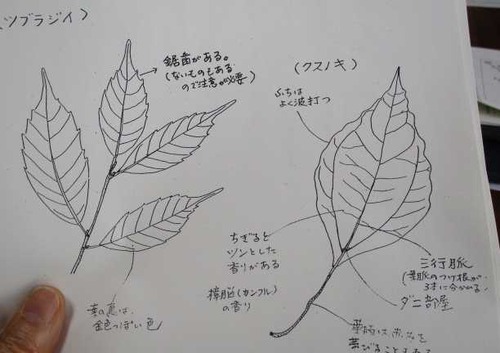

葉の観察で、葉脈の付け根に着目することとか、葉の香り、葉の裏側の色、葉柄の色などのポイントをまなび、クスノキの葉の「ダニ部屋」の存在など大変興味深い紹介でした。

【前葉体について】赤嶺

いわゆる「蓬莱シダ」が芽吹いてきて、前葉体を教科書の図だけで説明していたのではいけません。

正確に観察してから子供たちに紹介しないと危険ですよという忠告でした。

意外とハート形のものという認識だけでは間違いが起こることがあります。

うちわの模型と合わせて、本物を見る機会となりました。

【樹高をはかる・生徒のスケッチ指導】赤嶺

子どもにに樹高を測ってもらった報告でした。

水平と距離を正確に測らないとほんの少しの測定違いが大きな誤差となって現れることがあるという指摘や、小学生に骨のスケッチを指導したときに、先生が前もって丁寧にスケッチしたものを見せておくと、子供たちのスケッチがよくなり観察力が深まるのではないかという報告でした。

【力の合成と分解】前田

力の分解合成。斜め投げあげ運動・衝突など紙の上の計算から、実験を見せながらの授業展開を紹介してくださいました。なかなか高度な教具づくりに感心させられました。

手の模型がついた、のびちじみする棒三本を使って、力のベクトル量を視覚的に楽しく教えるという提案でした。

ボールが投げだされる初速度を速度測定器「ビースピ」で計って示す道具です。

初速度が正確に測れることがとっても重要ですね。ビースピが上手にセットできる管を用意することがポイントだそうです。

斜め投射も実験で確認ができます。

角度を定めて板を置き、それにうまく衝突して跳ね返り、板の上の箱にうまく入れば成功!計算式で追認できますね。

【モーターをわかりやすく教える】前田

いろいろな方法が各所でありますが、やはり子供たちが実際に使うモーターを分解して中身を見ることができ、その場でモーターを元に戻して動かしてみる方法がいいのじゃないかという提案でした。

【地磁気を説明するうまい方法】前田

地球儀に中に磁石を埋めて南北鉄棒でつないでおくと、地球儀のどの部分に磁針を置いてもうまく南北を示してくれます。

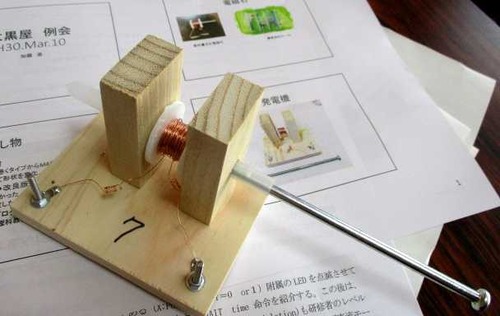

【モバイルプロジェクターの紹介から小学生コイルづくりと発電機作成へ】加藤

基本的に自家用車で移動しないので、出前講座にどうしても必要なプロジェクターを超小型のモノにkぁ位揃えました。

6万円と高価ですが、持ち運びが大変便利で重宝なので紹介させていただきました。

小学生が10mのコイルを巻き上げるのはなかなか骨の折れる作業ですが、この作業台でうまくコイルが負けるようになりました。

さらにこのコイルを使って発電実験に映るのですが、以前の実験機を改良して、子供たちが扱いやすいように、しっかりとした木製の台をセットすることによって、実験がスムースに進みます。

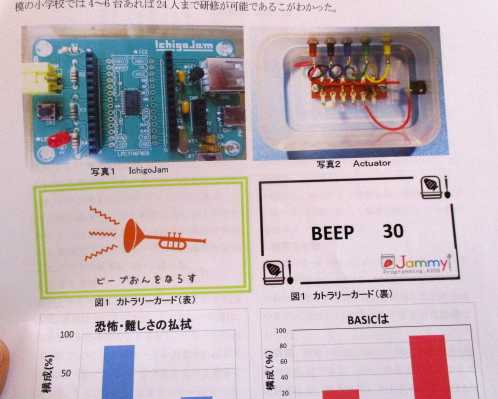

【小中学生のプログラミングICHIGOJYM】加藤

近いうちに小学校で行われようとしているプログラミングの授業を先行試行している加藤さんからの報告でした。

インターネット接続の必要もなく、比較的安価であるという利点を持っているのです。

ベーシックは大人が始めるより子供の柔軟な頭なら慣れていきますし、プログラミング言語を助けるために、表に絵を、裏にその命令文を書いたカードを用意して、楽しく進めることができるのですね。

【超かんたんモータ】加藤

電池と磁石で簡単にできるモーターです。簡単ゆえに原理は難しいのでしょう。

でも楽しめますね。

【VR(バーチャルリアリティー)による磁界観察】植田

リアルな映像を通してわかりやすい物理をテーマに日々新たなテーマに挑戦してる姿勢はすごいです。

VRによる磁界の講座を各所の高校で行ってきた報告で、子供たちは新鮮な映像に大きな感動を感じているようです。

二次元とは違う立体感は人間の脳に衝撃なのでしょう。高校生たちの興奮が伝わってきます。

機械の数が一個なのでクラス人数が多いと全員が見れないことが生じます。

前に出てVRを見てる子がマジシャンのよう!!

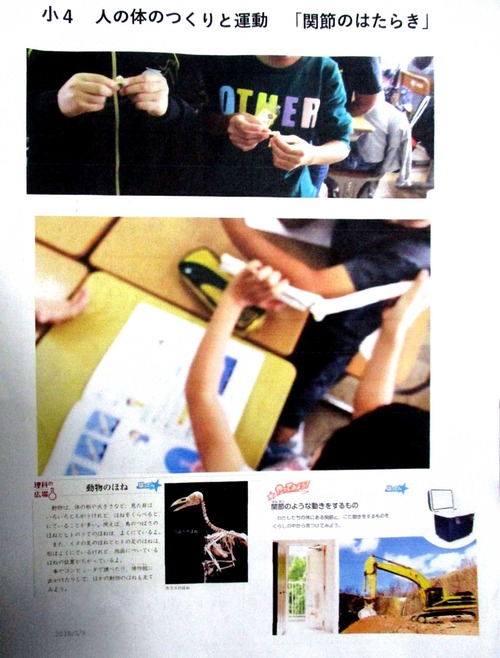

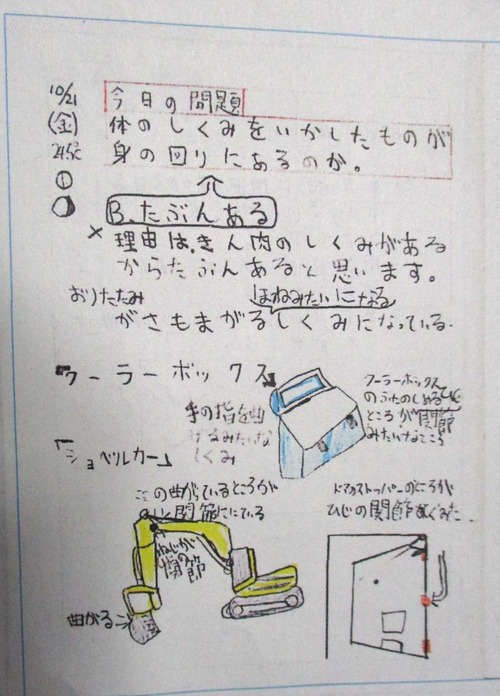

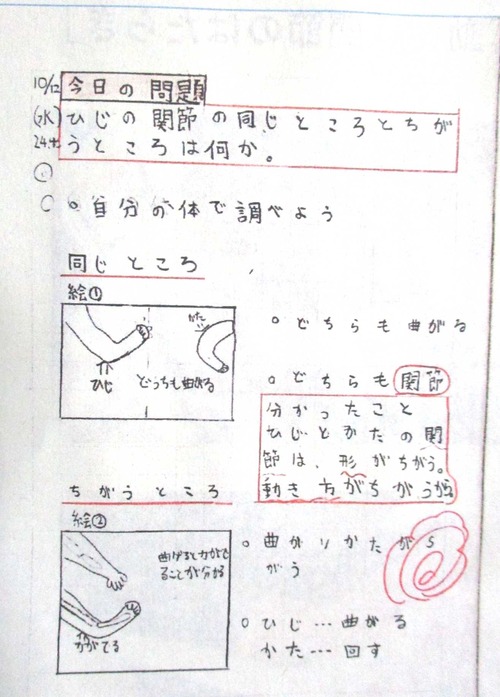

【骨標本作りから小学4年生「人のつくりと運動」へ】伊藤信介

4年生の授業人のつくりと運動「関節のはたらき」の授業報告でした。

(日教組教研集会での報告)

学校内に狩猟する人がいて、その方から提供された動物の遺体を丁寧に解体、骨標本づくりを行った経過も報告されました。

これまでの授業は板にプラスプリングを貼り付けて関節をちょうつがいに置き換えて、骨の動きを教えていたが、今回は本物の骨を見て、触って関節の仕組をしっかりと見て取れることができて、関節のはたらきが明確に理解できるようになったことが一番良かった、とのことでした。

(写真左は理科室の人体模型 ・ 右は本物の関節)

子供たちの感想文もショベルカーとの比較や回る関節と曲げる関節を理解してる内容でした。

きれいに出来上がったいろいろな骨は人間の体と比べながら説明されて、自分の骨と比べて大変勉強になりました。

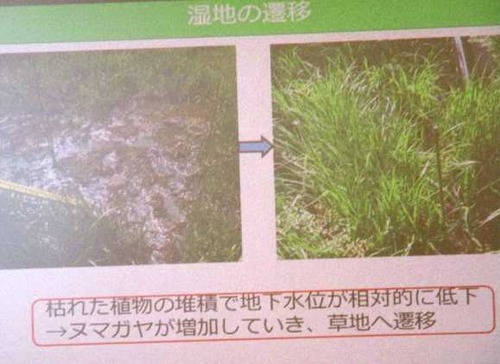

【湿原の回復と保全】三重大4回生鈴木

在学4年間の集大成としての卒業論文の報告で、鈴鹿青少年センター近くの放置されかかっていた湿原をずーっと見守り続けてきた貴重な報告でした。

表土を25cm丁寧に剥ぎ取っていくと、埋もれていた湿原植物が芽吹いてくるのです。

長期的な観察や真夏や極寒の中での辛抱強い作業の成果として見事でした。

【仮説実験授業・溶解】伊藤仁

授業を行う人の性格や能力にかかわらず、「授業書」に基づいて授業すれば、多くの子供たちがサイエンスへの興味と関心を誘い想像力を高めるきっかけになるという板倉聖宣先生の提唱された授業案です。

今回は小学生に行った「溶解」の授業報告です。

最初から塩や砂糖を溶かして「透明になるから溶解」などと押し付けの授業を一切排しなくてはなりません。

予想をたてて(4択の中にわからないという項目がある)、十分な討論(発言を強制しない)そして実験で確認するというスタイルです。