「介護教室」に戻る

第六回 痴呆予防・痴呆介護教室レジュメ

(レジュメ:仏 re'sume'=要約。大意。内容を縮めて書いたもの。)

Thema:あなたも痴呆の予備軍・・・まさかと思うことが危険

ーー痴呆の予防は人間理解からーー

1・はじめに

2・痴呆は予防できるか

3・呆けるとは、記憶力の衰退

4・再度痴呆を理解する

5・おわりに

今回は最終回です。今までのまとめをかねて話して行きましょう。

- はじめに・・・痴呆の理解と痴呆の介護

記憶について

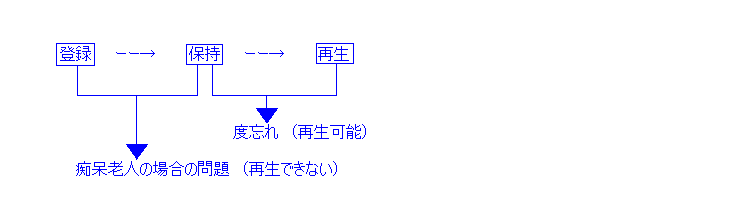

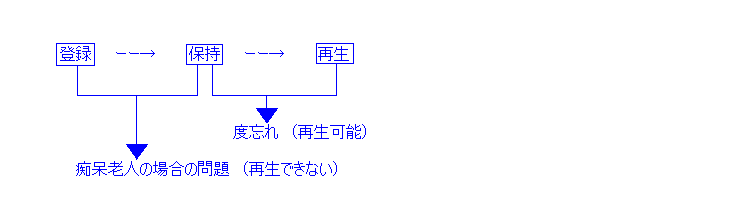

痴呆とは、脳の中に登録した情報を再生できない人の事でしたね。再生できる人は痴呆ではない。それは物忘れだ、、、と。

エイロクスケと言う人の講演では、「皆さん、学校に行っていたとき、忘れ物をしたことのある人はいますか?」と聞くんです。 当然、ほぼ全員が手を上げます。 物忘れは、今に始まった事ではない、、、という話なんですね。

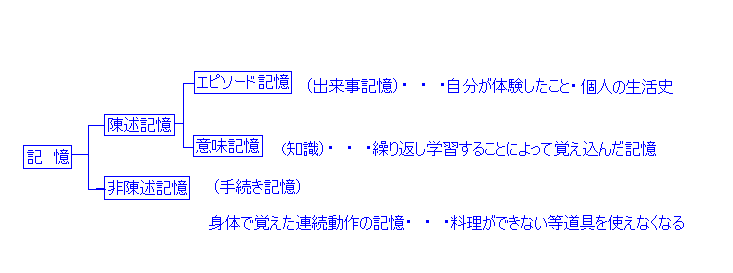

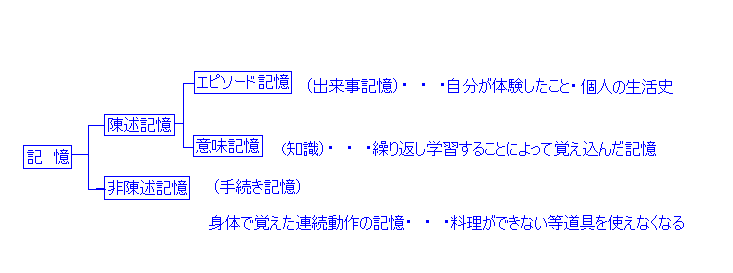

記憶には2種類あるんです。 陳述記憶(文化的記憶)と非陳述記憶(道具を使う記憶)ですね。

陳述記憶にはエピソード記憶(出来事記憶)と意味記憶(知識)があります。体験や勉強した事に関する記憶ですね。

非陳述記憶は身体で覚えた記憶ですから、ここがやられると、包丁なんかが使えなくなります。

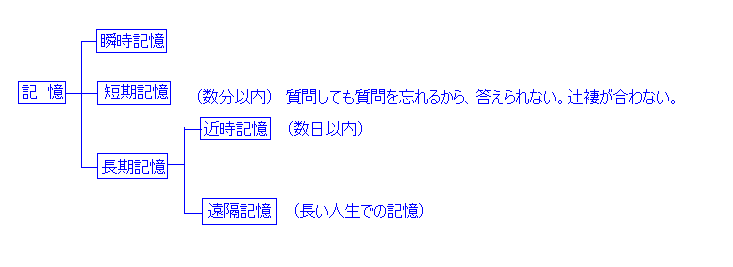

次に、これを時間的に見ると次のようになります。

時間軸で見た記憶

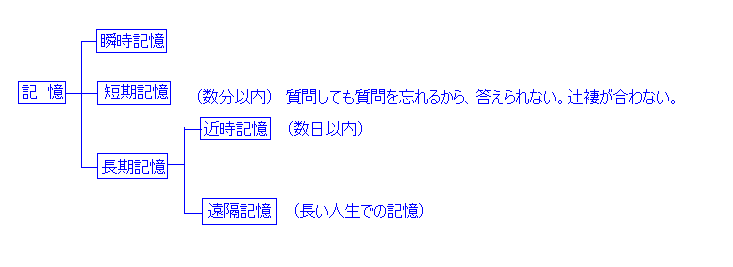

瞬時記憶は今すぐの事ですね。 短期記憶はどのくらいかと言うと、話している最中に話の辻褄が合わなくなって周囲の人がおかしいと感じる、、、ぐらいのことです。 記憶障害は短期のところからおこるために、昔の事ほど覚えているんですね。 ですから長期記憶が犯されてくるとかなり重度な状態と考えられるんです。

今回は、資料に痴呆のテストを付けました。 これは短期記憶を調べるんですね、、、一度ご家族ででもやってみてください。 20点以下は痴呆の疑いがあるんです。

- 見当識障害

- 「今、何時ごろか?」「今、どこにいるのか?」・・・見当がつく

正常な人なら誰でも持っている判断能力で「見当識」という

移動中に今どのへんにいるか見当を付ける事ですが、これが無くなることを言います。

アルツハイマー型痴呆では・・・時(初期) → 場所(中期) → 人物(末期) の順で見当識障害が出る。

アルツハイマーでは初期には「時間」ですね。朝昼が解らなくなって昼夜逆転が始まります。 次に中期になると「場所」、自分が何処にいるかわからないので、それを探しに行く、、、徘徊ですね。この辺で警察の世話になったりするんです。 最後に末期になってくると「人物」が解らなくなる。 自分の息子に向かって「あんただーれ?」となってしまうんです。

- 妄想・・・根も葉もない考えにとらわれ、それが訂正できなくなる状態

- 「もの盗られ妄想」「嫉妬妄想」など

これはよく言われる「嫁が私の通帳を取った」とかです。妄想とは、存在しない物を感じることですね。

- 幻覚・・・存在しないものをあたかもあるかのように知覚すること

- 幻視、幻聴、幻嗅、幻味、体感幻覚

説得によっては訂正できない → 錯覚とは異なる

いきなり「お客さんは何処へ行った?」と言い出して、来ていない客を探し出す、、、家族と「そんな人来てないじゃないですか」とやりあう事で、葛藤が始まるんですね。 「来ていませんよ」と言う説得は効果が無いんです。 説得されて「ああ、そうだったね」となるのは錯覚ですが、、、。

- 失行・失認・・・運動や感覚といった身体的異常がないのに、運動や認知ができない状態

- 失行 → 運動麻痺、失調、不随意運動などの障害がなく、しかも行うべき動作が

分かっているにもかかわらず、それができない状態

失認 → 半側視空間失認

動作がぎこちなくなります。 特に「失認」は食卓にあるご飯やおかずが半分ぐらいしか見えない、ですからご飯ならご飯だけを食べる。味噌汁もありますよというと今度は味噌汁だけを食べるんです。 でも、「その人自身が食べる」という行為は、介護の方法で改善できます。

- 痴呆と間違えられやすい状態

・・・これは痴呆ではないんです。治療で改善できるんですね。

せん妄・・・軽い意識障害のため、精神活動が変容した状態

→ 認知障害・・・

話にまとまりがなく、コミュニケーションがとり

にくい。アルツハイマー型痴呆は記憶障害はある

が、コミュニケーションはとれる。

痴呆とせん妄はここが違うんですね。

うつ病・・・うつ病による痴呆状態を「仮性痴呆」と呼ぶ。よく考えることなく、

分からないと答える「"don't know"返答」が特徴的。

「"don't know"返答」というのは「 I do not know (私はわからない)」から来ているんです。

「外に行きましょうか?」→「わからない」 「息子さんは?」→「わからない」と云うように、何でもかんでも「わからない」なんです。

→ 記憶障害、知的作業の能率低下、睡眠障害、食欲低下、憂鬱気分、

意欲低下

失語症・・・脳血管障害の後遺症で、相手の言っていることが分からない、自分の

いいたいことが言えない。目や耳や舌に異常がないのに、言葉の了解

と表出ができない。

→ 記憶障害や見当識障害がないのにコミュニケーションがとれない。

聞こえているのに、聞いた事が理解できないし言葉で表現できないから、長く話していると、いらついてくるんです。

なぜ問題行動が起こるか?

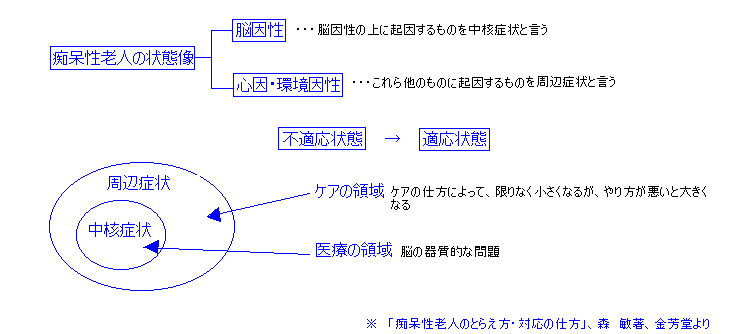

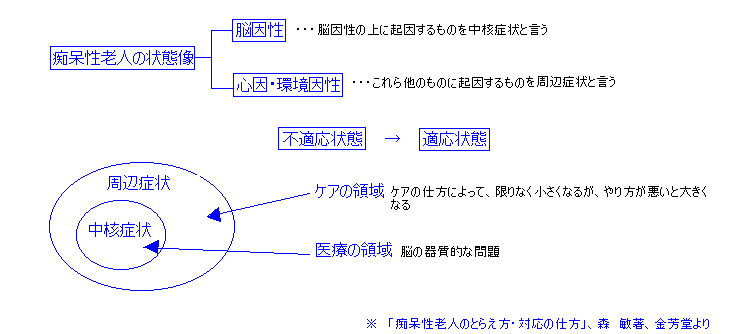

脳の器質的な問題によって起こった障害を周りが理解しないと、問題行動として出てくる。これが周辺症状ですね。

問題行動に対して、物理的に押さえつけるなどの対症療法を取ると、問題行動は大きくなるんです。そして問題行動がある程度以上進むと、精神病院に入れることになる、、、これを何とかしなければならないんです。

そして此処からが本日の本題です。

痴呆は予防できるか

予防ですから「痴呆にならないようにするにはどうすればいいか?」を考えるんです。そうする事で、インフルエンザの予防接種のように、症状を軽く抑える事が出来るんです。

予防をタイプ別に分けると次のようになります。

- 1) 脳血管性痴呆の場合アルツハイマー型痴呆の場合

昔は脳血管性が多かったんです。今はアルツハイマー型が多いんです。長生きになったのもその原因の一つですね。脳血管は、脳の血管が詰まらないようにすれば良いんですから、医学的なアプローチが有効です。

2) 予防法(「ぼけの法側」、杉山 孝博著、リヨン社)

① 脳血管障害にかからないようにする

この本では「人は血管と共に老いる」と言ってるんです。普段から高血圧や糖尿病にならないように気をつけていれば、血管の老化はある程度防げるんですね。 血管を大事にしなくてはいけないんです。 血管だけが先に老いると、若年性の痴呆になってしまいますから。

② 運動をする

日ごろから身体を動かす習慣をつけることが大切です。

③ 活動、思考を単調にしないように努めること

これには趣味を持つことですね。趣味の無い人に痴呆が多いんです。

④ 家族・隣人・社会との人間関係をふだんから円滑にしておく

人間関係が無くなると、人は考えなくなるんです。定年を迎えて、他人と認め合う、理解しあう、助け合う関係が維持されているでしょうか?

近所の人を知らないで定年になって、いきなりそんな人間関係を求めても作れませんから、普段からその辺の関係を円滑にしておくといいでしょう。

⑤ 定期的に健康診断を受けること

早期発見、早期治療が大切ですね。痴呆はいろんな原因で出てきますから、、、歯、とかも大切ですね、、、

⑥ 寝たきり状態にならないこと

万一転んで骨折してしまった場合などは、あとが大切です。リハビリで頑張って寝たきりにならないようにする事です。

3) ライフスタイルと痴呆発生の関係(「痴呆の基礎知識」宮里好一著、星和書店より)

① 仕事以外に電話や手紙を書かなかった人(そうでない人に比べ25倍発生しやすい)

② 新聞や書籍を読まない人(16倍)

③ 現役を退いた後やることのない人(9倍)

④ 仕事以外の外出をしなかった人(4.9倍)

⑤ 友人・親族を訪問しなかった人(4倍)

痴呆を理解し、どうしてもだめなら上手に呆けること

その人のライフスタイルと痴呆を聞き取り調査すると、こういう結果になるんですね。 皆さんは大丈夫でしょうか? 痴呆とはどういうものか理解しておいて、痴呆になる前に心がけておく必要があるんです。 痴呆になってから「新聞を読みなさい」と言ってもダメですから、、、

痴呆は「仕事人間」に多いんですね。真面目一筋に生きてきた人に多いんです。

呆けるとは、記憶力の衰退

- 1)記憶障害は痴呆

- 医者へ行く → 呆けてますと診断を受ける → もう手後れですとなる

呆けてしまってから「精神科」を受診するのは難しいんです。 呆けると物事が理解できなくなりますから「何で精神科なんかに行かねばならんか!」と、なるんです。

検査 ① 痴呆チェックは、短期的な記憶の貯蔵に関心がある(Dr,がします)

② 脳の画像チェック → 器質的な痴呆のチェックが行われる(CTなんかですね)

診断 呆けてますとくる

「呆けてます」と診断されても、治療法は無いんですね。

2)記憶の衰退はどこで分かるか(「ボケの前兆をつかまえた」、正高信男著、紀伊国屋書店より)

この本は「呆ける前の状態」を考えるんです。精神科の先生が書かれた本ですね。

① ボケの前兆 → プッシュホンの例、買い物の例、手紙を書く場合

プッシュホンの例では、5、6桁の電話番号を押しているうちに、何処まで押したか解らなくなるんです。 電話のボタンを押している時に、番号を探しながら押しますよね、そうしているうちに何処まで押したか出てこなくなるんです。

買い物の例では、買うものや買う必要のあるものが、思い出せなくなるんです。 冷蔵庫の中身と頭の中身が、一致しなくなってくるんですね。 だから同じ物ばかり買ってくるんです。

手紙を書く例では、先ず相手をイメージして何を書くかを決めるんですが、書こうとすると字が思い出せない。 そして、字を思い出しているうちに、何を書くかが解らなくなってしまうんです。

② イメージが描けない・・・

創造力が働かない → 五感を駆使したイメージが抱けるような生活を送ること

刺激のある生活を送るように、心がけるんです。

③ 環境を変えない

環境の変化にイメージがついていかない。 新しい環境の中で、今まで暮らしていたようなイメージが持てなくなるんです。

④ 心身の衰えに対して

加齢に伴う心身の状態を本人も周囲も適切にとらえ、新たな自己を目指すライフスタイルを設計すること。

おじいちゃんが1人で痴呆になって苦労している事を、理解して援助することが必要なんです。

再度痴呆を理解する(「ぼけの法側」、杉山 孝博著、リヨン社より)

八つの法則と、一つの原則が書かれています。

① 記憶障害に関する法則

記憶障害が典型的に現れるんです。 食事を済ませたのに「食べてない」と言う人に「食べたじゃない!」と押し付けてはいけないんです。

② 症状の出現郷土に関する法則

問題行動は、より身近な人に向けられるんですね。

③ 自己有利の法側

痴呆の人は自分に不利なことは認めないんです。 ご飯を食べていないと言っても「食べたじゃない!」と、押し切られるのは辛いんです。

④ まだらぼけの法側

正常な状態と正常でない状態が交互に出るんですが、これを理解してあげる事が必要ですね。

⑤ 感情残像の法側

した事や言った事は、忘れるんですが、感情に関しては、その人の心に残像のように残るんですね。 だから悪口はよくわかるんです。 感情に対する働きかけですから、不愉快な想いをさせると、忘れないんです。

施設で「優しい職員」と「きつい職員」をきちんと覚えているのは、感情の残像となって残っているんですね。

⑥ こだわりの法側

説得や否認はいけないんです。説得すると想いは強くなるんです。 「食べたじゃない」と説得すると、「食べてない想い」が強くなるんですね。

⑦ ぼけ症状の了解可能性に関する法則

不可解な行動にも実は意味があるんですね。痴呆の人には痴呆の人なりの意味がある。 だから、彼らにとっては我々の説得の方が非常識なんです。 だから、説得しても落ち着いた状態にはならないんです。

⑧ 衰弱の進行に関する法則

痴呆になると早く老化するんです。 通常の3倍ぐらいと言われます。 寿命が短くなるんですね、身体症状の異常を訴えない事にも起因しています。

介護に関する1原則・・・お年寄りが形成している世界を理解し、大切にする。その世界と現実とのギャップを感じさせないようにする。

これはお医者さんには難しい事ですが、痴呆の人には痴呆の世界があるんです。 それは夢を見ているようなもので、例えば20年前の世界にいる人に現実の人は合わないんです。 それを合わせるのが介護で、その独特の世界に介護する人がどれだけ合わせられるか、、、なんです。

おわりに

痴呆の予防から振り返って考えてみましょう。

① 痴呆の予防・・・呆けないためには、活発な生活をするのが最大の予防原因か? 頭を常にリフレッシュすることができるか。

40年間、同じライフスタイルをしていた人が、60歳で違うタイフスタイルを持てるか? この辺が問題なんです。 そういう人たちは、40年間で自分のライフスタイルを確立させてしまうので、いまさら変われないんです。

人の性格は変わらない。 これに尽きるんですね。 20代の人でも自分のやり方を持っていて、この「自分流」を大切にするから幸せを感じるんですね。 60歳になって、一人の力で生きていけなくなって、いきなり変われと言っても無理なんです。 だから今から頭をリフレッシュする習慣を身に付ける必要があるんです。

それには、趣味が必要なんです。 例えば、仕事以外で手紙を書く、、、などですね。 さらに60歳になってからではなかなか出来ない事を、今のうちに覚えるんです。 そして家族で一緒に出来る事を作っておくんです。

② 人生の3分の1は老後です。

老後のライフスタイルを設計すること

意外と認識されていないんですが、30歳の人って定年まで30年ですが、定年後も30年ぐらいあるんです。30歳から60歳までの事は皆さんよく考えてみえるんですが、定年後の、人生残り三分の一は、その時にならないと考えないんですね。 だから呆けることが多くなってしまうんです。

③ 家族の介護者と他人の介護者を区別する。

・家族の場合

・他人(専門スタッフ)の誤解

最後に一番言いたいことを言います。

介護者には二種類あるんです、家族とそれ以外ですね。 それぞれ介護の仕方が違います。 家族の介護体験手記を読むと共通点があるんですね。 60歳の人が痴呆になると50歳→40歳→30歳、、、と年齢が下がっていきます。 でも家族だからこそ、その人の若い時を知っているからこそ、その人に合わせることが出来るんです。

家族以外の介護者は、それを誤解しているんですね。 お年寄りを子ども扱いするんです。 家族から見れば子供ですが、介護者から見ると、相手は独立した一人の人間なんです。 だから家族以外の介護者の特徴として、次のような介護をするんです。

①声の調子が高くなる。

②言葉が幼稚になる。(~さーーん、~しましょうねーーーなど)

介護される人を人間として見ていないんですね。 子供に対する大人の態度なんです。 「介護する人間は優れている」という精神状態で、無意識に、悪意無しに、そうする事が問題なんです。 相手は本当に自分より劣っているんでしょうか?

子ども扱いされるお年よりは、生きていく為、子ども扱いされる事になれて、人間である事を放棄せざる終えないところへ追い込まれていく、、、余儀なくされるんです。 そして介護する人間は「自分は偉い」と誤解し、様々な問題が出てくるんです。

お付き合い、有難う御座いました。

上へ戻る

「介護教室」に戻る