(解答編)

![]()

(解答編)

正解は、(2)範士

これは、全剣連の剣道称号・段位審査規則で、規定されています。

「第2条 称号、段位を通じ、範士を最高位とする。」

資格としては、同規則で「教士八段受有者で、八段受有後、8年以上経過し、加盟団体の選考を経て、加盟団体会長より推薦された者、ならびに全剣連会長が適格と認めた者。」、規準は「剣理に通暁、成熟し、識見卓越、かつ、人格徳操高潔なる者」とされています。

正解は、(2)打突の方向と刃部の向きが同じ方向であること。

左右の面や胴など、床面と垂直に打つとは限りませんので、(1)は除外。胴など、振りかぶってから軌道が変わる打ちもありますので(3)も違いますね。

こうしたことは、感覚でなんとなくわかっていることだと思います。しかし、昇段審査の筆記はもちろん、ただしく説明・理解できるためにも、こうした文言できちんと覚えておくのも大切だと思います。もちろん、丸暗記だけでなく、意味あいを噛みくだいて覚えていくことも大切です。

解説の必要はないと思いますので(笑)、ズバリお答えを。

(3)剣道人バッチ

三色は、智・仁・勇の徳を示したもので、剣道愛好者の誇りを表すものだそうです。

実は、剣道審判員要領に定められています。 「(2) 審判員の旗の保持は次による。1.移動する場合、両旗を右手に持つ」

ということで、(2)右手に2本まとめて持ち、移動する。が正解。

こうした細かなことまできちんと決められているわけです。

団体戦などで主審の所に集まって交代する時は、白を外側にして2本まとめて巻いてから集合しますが、ローテーションで回る時は巻かずにそのまま2本右手に持つだけです。その後、交代する審判のみ旗を巻きます。

今回は簡単でしたよね。(1)試合場(コート)の外で待つが正解です。これも試合者要領に定められています。

ただ、簡単なようで、案外試合などではできていないこともありますので、ちゃんと覚えておきたいですね。

まずは、赤字で間違いの箇所を示します。

「団体戦で、大将戦になりました。大将Aくんは、一本勝ちしてきた副将と握手し、コートに入ると、審判に一礼。続いて、相手に礼をして三歩進んでそんきょ。主審の合図で試合が始まりました。

試合は、決め手がないまま進み、残り1分となりました。興奮した次鋒のBくんは、あぐらをかいたヒザを叩いて、「いけ!がんばれ!」と叫びました。更に試合は進み、腕時計を見て監督は「あと30秒!」と声をかけ、かねてから決めてあったサインをAくんに送りました。Aくんはサイン通りに抜き胴を決め、そのまま試合終了となりました」

BBSの書き込んでいただいた文でほぼ正解です。

①交代時の握手・胴突き等は禁止

②試合場内での審判への礼、相互の座礼などは行わない

③先鋒・大将の試合時は正座することが望ましい。

④監督・選手の時計の持ち込みは禁止

⑤サインなどによる指示、声援は禁止

これらはすべて、「剣道試合者要領」に記載されています。

実際には省略されることも多いですが、剣道試合者要領の「不戦勝ち」の項には、

「団体試合の不戦勝ちの場合は、全試合者は立礼の位置で主審の宣告を受ける」

とあります。よって

(1)チーム全員が団体戦の礼の位置に整列し、主審の宣告を受ける。

が正解。

今回の答えは、

(3)「有効打突」と判定した人数が2人に満たないため、無効となる。

が正解。

[有効打突の決定]

第26条

有効打突の決定は、次による。

1.2名以上の審判員が有効打突の表示をしたとき。

2.1名が有効打突の表示をし、他の審判が棄権の表示をしたとき。

と、いうことです。棄権をした審判を除き、51%以上の審判が旗を上げた時有効、と覚えておくとよいでしょう。

今回の答えは、

(1)先に場外に出たA選手のみ

が正解。

剣道試合審判規則第20条の2に「第17条4号の場合、両者が相前後して、場外に出たときは、先に出た者のみ反則とする」と明記されています。

これは、

(2)審判二人が有効の判定をしたのだから「一本」。

が正解。そうでなければ、何のために審判が3人いるのかと言うことになってしまいます。必ずしも一番近くにいる審判がきちんと見えているとは限りませんしね(あってはならないんですが、近くにいてもはずれているのに思わずタイミングで上げてしまったりということもありますので…)。

反対側の副審は、見えていなかったら「判定棄権」をしなくてはいけません。見えなかったから無効の判定をするのでは公正さが損なわれます。

もっとも、選手から遠く離れて反対側のコーナーから動かないような審判をしていては選手や観客も「本当に見えていたのか?」と不信感を抱きかねません。第21問の解答で解説をしたようにきちんと見える位置取りを審判は心がけないといけません。

ただし、剣道試合審判規則第28条に「審判員が有効打突などの判定に疑義がある場合は、合議の上、その是非を 決定する。」と定めてあるとおり、合議をする場合もありえます。剣道は、紅白が背中のたすきでしか判断できませんから、激しい撃ち合いが続いたり選手が左右入れ替わったりするとどちらの選手か見間違える(錯誤する)ことはありますので、それを確認する場合です。

BBSでクレバさんが書かれていたケースは、おそらくそうした状況下で両方がいい打ちをしたため、「面を(有効打突として)とったのか、小手をとったのか」「どちらの選手が面、小手を打ったのか」の確認をしたものと思われます。

「面小手どちらを取られました?私は小手です」「わたしも小手です」「わたしは面です」「小手を打ったのはこちらの選手でしたね」「入れ替わったので見間違えましたね」「では、小手をうったこちらの選手の一本と言うことで」

というような感じで確認が行われたのだと思います。

これは、同じ試合の中であるので、

(1)この試合で2回目の反則となるので、相手に一本で負け。

となるのが正解です。延長戦を別としてカウントすることはありません。

ちなみに、柔道の反則ポイントと違い、剣道の場合は、反則が明確にポイント扱いされることはありません。判定の試合の場合は、考慮対象になることもありますが、あくまで「一本」になる打ちができたかで判断されます。判定の場合も、「一本に近い打ちができたか」が最優先の基準となっています。

さて、BBSの方でクレバさんが提示されたケースですが、山葵なりの見解を述べておきます。

のびさんがレスで述べられていることと重なりますが、要項として大将戦で引き分けの場合、「代表戦」とするのか「延長戦」とするのか、ということだと思います。代表戦として新たに試合をする形ならば、反則数はリセットされるはずですし、「延長戦」とするのであれば当然今回のクイズのケースと同じく反則2回となるでしょう。「勝ち抜き戦」の性質上、延長戦となる場合が多いような気がするのですが…。

結局は要項上の盲点だったと思うのですが、決められていないことが起こってしまった以上は、剣道試合・審判規則 第39条 この規則に定められてない事項が発生した場合は、審判員は合議し、審判主任

または審判長に図って処理する ということで、最終的には審判長の判断によらざるを得ないでしょうね。

(1)とか有りそうですが、剣道をしている人は判りますよね?

(2)審判員の指示でいったん下がった後、竹刀を交換して再開。特にペナルティーはなし。

が正解です。

竹刀が折れるのは、おおかたは相手の腕や脇の下に挟まったり、相手の身体に突き当たって折れ曲がるというケースでしょうね。

ただし、折れた衝撃で竹刀を取り落とせば、「竹刀落とし」による反則1回になります。

剣道審判員要領の「試合開始前の審判員の移動および旗の保持」 に次のようにかかれています。

というわけで、正解は、(1)赤が外です。

「縦に持って巻く」「横に持って巻く」と、いろいろ言われた時期もありましたが、現在は特にどちらというきまりはないようです。

今回は、試合審判細則の方から。

というわけで、(3)です。

まぁ、滅多にないケースとはいえ、監督をする時には覚えておきたいですね。

正解から言いますと、(3)です。

試合審判規則の第30条にこうしたあたりがかかれています。

(1)については、「試合継続の可否判断は、医師の意見を徴し審判員の総合判断とする」とありますので、選手が納得するか否かにかかわらず、判断の権限は審判にあります。

(2)についても、「負傷または事故者として処理された者は、医師および審判員の判断により、その後の試合に出場することができる」

と明記されています。ちなみに、加害者として負けにされた場合は、その後の試合は出場できません。

これは、試合審判規則に明記してあります。

ということで(2)が正解。

|

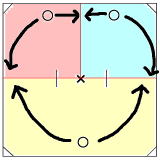

これは、(2)が正解。 やはり、他の審判と選手の技が見られないと話になりません。開始後も、この2等辺三角形を保つように動きます。 試合中は、主審が、選手同士を結んだ線と垂直の位置になるように動きますが、審判はそれぞれ基本的に左図のような範囲内を動きますので、選手の位置によっては、副審が選手に垂直の位置に来て主審ともう一人の副審が底辺側になることもあります(追記:この移動範囲については、この範囲のみを動くと言うことでなく、二等辺三角形をくずさないようにということを優先に、流動的になってきているようです)。 3人の審判が同じ側から見ると言うことは正確な判定をする上であってはならないので、選手の動きを予測して動くことが必要です。 時々、コーナーから動かない審判の方を見かけますが、審判技術上よいこととはいえません。 |

けっこう簡単なようで難しいと各方面からお言葉をいただきました。

剣道試合審判細則第23条第5号に明記されています。

5.靴下は紺色(無地)とする。

はい。(3)が正解です。ただし、大会によって特別の規定がある場合は、この限りではありません。

「ブレザーの色から考えて…」と正解を予想された方がありましたが、なるほど、なるほど。

これは、(2)と思われる方が多いような気がしますが、実は(1)が正解。

例によって、試合審判規則より。

第2条

(試合場)

試合場の基準は次のとおりとし、床は板張りを原則とする。

1. 試合場は、境界線を含み一辺を9メートルないし11メートルの、 正方形また長方形とする。

ということで、規定の長さ内なら、長方形でもいいのです。

| ちなみに、試合場の周りは、原則1.5mあけることになっています。 会場が狭い場合はある程度仕方がないのですが、試合者がライン際に来ることもありますので、危険防止の観点から、少し離れて座るのがよいと思います。 竹刀の柄が試合場に入るような座り方、置き方をしている子がいますが、あれは試合者が踏んでしまったりすると大変危険ですので、本人が気をつけるのはもちろんのこと、指導者やコート係の方にも是非気をつけて頂きたいものです。 それから、選手が、コート係や控えの審判の先生の前に立っていることがありますが、試合運営上よくないですので、これも気をつけたいですね。 また、自チームの応援の子ども、保護者さんがコートサイドいっぱいに入り込んで対戦相手が座れないというケースも見たことがありますが(コートの一辺しか座るスペースがないのに、対戦相手が座れないのを知りながら自分の道場の子どもを応援にずらっと座らせるということをそのチームの監督さんがさせていたのには目を疑いました)、これはマナー、モラルの問題と思います。相手を尊重してこその剣道です。試合でこそ競い合いますが、こうした部分では、相手に配慮しないといけないとおもいます。 |

これは、(2)が正解。

「物見」と言って、目の高さの部分が少し幅が広くなっています。だから、反対に、ここに目の位置を合わせるようにかぶるといいですね。

これは、(2)が正解と考えます。剣道試合審判細則の第13条に、

と、ありますので、素直に解釈すれば、そのようにとれます。

しかし、これについては「左手前」を振りかぶっているときとの解釈をされる先生もありましたので、また調べてみることにします。

今回はいささか頼りない回答でスミマセン。

これは、(4)が正解。審判規則32条に、

とあります。たぶん団体戦では本数勝負で不利になるからでしょう。

しかし、実際怪我の場合で、加害者責任になるケースというのは、あんまり思いつかないんですけど…。

ちなみに、試合続行できるかどうか判断する時間は、正式には5分以内です。

お医者さんのOKがでれば、その試合は危険でも、次の試合にまた出場できますが、加害者責任で失格となったらそれはできません。

これは、(1)が正解。114センチメートル以内、いわゆる三七の竹刀までということになります。

男性は重さ440グラム以上、女性が400グラム以上。

つまり、中学生が一刀で試合する場合の規定の竹刀と同じということになりますね。

ちなみに小刀は、62センチ以内で、男性は280~300グラム、女性は250~280グラムと決められています。

これは、(2)が正解。現行ルールでは、一本になりません。

現行ルールでは、と書きましたが、以前は、胴の飾光の部分への突きは、対上段、対二刀の場合に限り一本と認められていました。

こうやってルールは変わっていくこともあるんだよ、というお話でした。

(1)反則は代表戦に累積されないので、「反則1回」をとられるのみ

が正解。今回は、カンタンでしたね。

(3)一つのことにとらわれずに、どんな変化にも対応できるような状態

が正解です。一般的な意味での「放心」状態は(1)なのですが、剣道に置いては、何処か一点のみに集中しすぎてしまうと他のことに対応できないとしてよくないとされています(これを、「止心」といいます)。よって、一般的な意味では「放心」とは、マイナスなイメージの意味ですが、剣道に置いての意味では、そうあるべき状態を指します。

臨機応変に、どのような動きにも対応できるような心と構え、これが大切なんですね。

これは、(2)の「技を殺す」が正解。

「剣(竹刀)を殺す」とは、竹刀を押さえたり払ったりして相手が中心を取ってくるのを外させ、自分の攻めの形を作ること。「技を殺す」とは、先手を取って相手の技を出させないようにすること。そして、「気を殺す」とは、気攻めにより、相手が打ってこようとする気力をくじくことです。

やっと、剣道用語らしい問題でしたね(^^;。これは、(3)の「剣道の修行段階」が正解。

「守」とは、剣道を習い始めて、師匠の教えを忠実に守り、身につけていく段階。「破」とは、教えを身につけたあと、自分で新たなことを試行錯誤していく段階。「離」とは、完全に師匠を離れて、新たに一流一派を起こしていくような段階だそうです。

これは、(1)の「ちぎりがね」が正解。

これと先革の中のゴム以外のものを竹刀の中に入れると不正用具になってしまいます。即時相手に2本反則負け。以後の試合出場もできません。

はい、カンタンですね。こたえは、(3)の黄色。

ちなみに、コート係をするとき、この旗を上げているのが「今時計は止まっています」という印です。

「時間がきた」という意味だけではないので、「やめ」から「はじめ」までは、上げていないといけません。

ちょっと疲れますけどね。

(2)の70センチメートル以内が正解。これについても、剣道試合・審判細則の第4条に決められています。幅は問題にも書いたとおり、5センチメートル。適当ではなく、ちゃんと規定の長さ・幅があるわけです。

たまに、試合会場で長いたすきをなびかせているところがありますが、本当はダメなんですね。

これはかんたんだったかな? (2)の9センチメートル以内が正解。

昔、規制がなかった頃に、小手を打たれるのを防ぐために大きなつばをつける人がいたとか。そういうことを防ぐためにできた決まりのようですね(ごめんなさい、正確な資料ではないので間違ってるかも)。

斬り合いを目的とした「剣術」のころは、そうした工夫もOKでしょうが、打突部位が限定された剣道の場合は困りますものね。

今回も、またまた剣道試合・審判規則から。

とあります。つまり、この場合は「2」のケースで、2名が棄権すると残り1名の判定によりますので、1本と認められます。

答えは、(1)が正解です。

今回も、剣道試合・審判規則から。

と、いうことで(3)が正解。

これは、剣道試合・審判運営要領に書かれています。試合者要領の「その他の要領」の3項に

「剣道具は試合中、乱れないように堅固に着装する。なお、面紐の長さは、結び目から40センチメートル以内とする」

と明記されています。つまり答えは、(1)。

蝶結びの輪の部分と紐の部分、すべてそろえるのが正しい付け方です。

漫画だと効果上長めに書いて動きを強調してることがありますが、実際にきちんと切っていない選手を試合場で見かけると、非常に見苦しいです。着装は礼法のうち。ちゃんと普段からしておきたいものです。

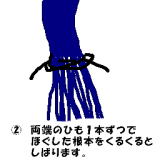

長い場合は、面を実際に着けて結んでみて、輪の部分を40センチに合わせます。そして、紐の長い分をはさみで切ります。片方が切れたときなど、新しい紐をもう片方の紐に合わせて切るのはやめた方がいいです。結び目の部分で2本の長さは変わりますから。なお、おまけとして切った先の処理方法を紹介しておきます。これをしないと際限なくほどけてくるので…。凧糸でしばってもいいですが、紐の色が違うと目立つので、個人的にはあまり好きではありません。

全日本剣道連盟の剣道試合・審判規則第17号4号に「試合中に場外に出る」のは禁止行為として、第20条に反則となることがかかれています。そして、同細則第15条に「場外」の解釈がかかれています。以下、引用。

と、いうことでこの場合1号が適用。正解は(3)になります。試合を見ていて「あれ?かかとが出たのに」と思っても、このとおり、「完全に」とありますので、少しでも足が境界線にかかっていればセーフです。(ちなみに空中もセーフ。境界線外の床にふれたときに判断されます)。

ただし、規則の第17条3号には、「相手を不当に場外に出す」ことも禁止行為として書かれています。この場合も、反則です。たまに試合場でライン際で「押せ~」と叫んでいる子どもや保護者さんを見かけますが、力押しで相手を押し出せば立派な反則となります(相撲じゃないんですから…)。

「不当に」であったかどうかは審判の判断によりますが、普通の打突後の体当たりでよろけて境界線外に出たような場合は、出た方が場外とみなされます。

簡単だったと思いますが、当然正解は、(2)人間。剣道の根本に当たる言葉ですので、剣道をやっている人には是非覚えていてほしいですね。

※ 山葵の知識および調べた範囲内ですので、万一回答に間違いなど有りましたら、ご指摘ください。

Copyright (C) 白剣会スポーツ少年団 2002-2003 All rights reserved.