| �h�n��n��Â��苦�c��i�鎭�s�j |

|

�h�n��n��v��i�ߘa�Q�`�T�N�x�j �T�@�h�n��i�h���w�Z��j�̊T�v �P�@���R���E�Љ�y�ѐ�����Ղ̌���Ɖۑ� �i1�j�T�v �E�h�n��i�h���w�Z��j�́A�u��R���C��R�꒚�ځC��R�ځC��R�O���ځC��R�l���ځC����R�꒚�ځC����R�ځi��R�c�n�C�r���b�W�n�E�X��R�y�ѓ���R���c������������B�j�C�j���C�H�i���C�����Ò��i�ɐ��S��������ЋO���~�Ȑ��������B�j�v����Ȃ�A�l���@��4�C400�l�@�A���ѐ��@��1�C950���т̒n��ŁA�s����̉h�n��i�h�n��s���Z���^�|���Nj��j�̖�4���i�l����F����j���߂Ă���B �E�鎭�s�̓���[�Ɉʒu���A�ɐ��p�ƒ��m��E�x�ؐ�Ɉ͂܂ꂽ�n��Ɨ��͐�̉��݂̒n��ł���A�W���͊T��0�`10���ŒÔg�Z�����\��������n���L����A�����͌S�R�n��ɂȂ��鍂��ƂȂ��Ă���B �E�܂��A�s�X���������Ɉʒu���`���I�Ȕ_���W���̗ǂ����c�����������̏��K�͏W���A���x�������ɓy�n�̔������ɂ��Z���̈ړ���_�n�̑�n�����ɂ��V���Z�������݂���C�ݕ��̂q23���E�ߓS�����n��A����ɍ��x�������ɐV�K�J�����ꂽ���`���K�͂̏Z��c�n�n�悩��\������Ă���B �E�S���A���H�̏́A�����ɋߓS�Ƃq23�������Ɍ������鎭�����A����ɐ��[�Ɉɐ��S������k�ɑ���A�k�[�Ɉ�R�o�C�p�X�������ɑ���A�����ɂ�C�o�X���^�s����Ă���B �E���퐶���ɂ��ẮA�R���r�j�͓_�݂��Ă��邪�A�ߓS�����n��������Ɠk�������ł͐��N�H�i�Ȃǂ̔����͓���ɂ���A��Î��v�ɂ��Ă��n����ɐf�Ï��͐��J��������̂̊�a�@�ւ̒ʉ@�͓��l�̏ɂ���B �E������͎s���Œ����x�ƌ����܂�A�h���w�Z�̓��w�Ґ����v�ł����ʂ͏��K�͍Z�Ƃ��Ĉێ��ł���ɂ��邪�A�Z���̗����͋ߓS�����̈ꕔ�����������Ă���B �E��K�͂ȍH��A�X�܂͂Ȃ����̂̒����̍H����Ə����_�݂��A�_�Ɓi�ϑ����ɂ��ꕔ�W�j�A���H�X�ȂǃT�[�r�X�Ƃ��ꕔ�ɂ݂��邪�A�Z���̑命���͒n��O�ɏA�Ƃ��Ă���B �E�����E�ό����̒n�掑���́A���o�������̂͌����Ȃ����A�C�ݐ��̏����̏o�A���m�쉺���̃A�T���Ƃ�ȂLjꕔ�̒n��Z���◈�K�҂ɐe���܂�Ă�����̂�����A�c���n�т̍L����i�ς��܂����݂ł���B �E�q��Ċ��ɂ��ẮA���N�琬������c�A���ی㎙���N���u���������Ă��邪�A�n��̎q�ǂ���͉�����̌����ȂǂŊ����ɋ�킵�Ă���Ƃ�����݂���B �i2�j��ȉۑ� �E�n��Â���́u�h�n��v�́A�s���@�ւ̒n��敪�ƍ��v���Ȃ����Ƃ⏭�q���ɂ��w�Z�ƏZ���̊W�̊��Ȃǂɂ��A�n��̈ʒu��͈͂��Z���ɂ킩��Â炭�A�n����O�ɒ[�I�ɐ����ł��Ȃ��J��������A�܂����v�f�[�^��e��̎w�W�ƂȂ�q�ϓI�f�[�^���Ȃ����߁A������x�萫�I�Ȓn��̔c���͂ł�����̂̒�ʓI�ɒn���]�����邱�Ƃ�����ƂȂ��Ă���B �E�C�݂Ɖ͐�Ɉ͂܂ꂽ��n�������A�Ôg�A�͐������̔×��ɂ�鐅�Q���̎��R�ЊQ�̔�Q����\���������n��ł���B �E�n��ƏZ���Ƃ̊W�ɂ����ẮA�_���I�����ӎ��̈ێ�����Ă���n��A�V���Z�������݂���n��A���x�������ɂł����Z��c�n�̂��ꂼ��ŁA�Z���̒n��Ƃ̋������A�A�ъ����̈ӎ��������ɈقȂ��Ă���A������̉^�c���ɂ��Ⴂ��������B �E�ߓS�����������A�Ԃ���v�Ȉړ���i�ƂȂ��Ă���A����̐i�W�ɂ��^�]�Ƌ��Ԕ[������������A�H���i�̒��B�A�a�@�ւ̒ʉ@�Ȃǂ�����Ȃ�B

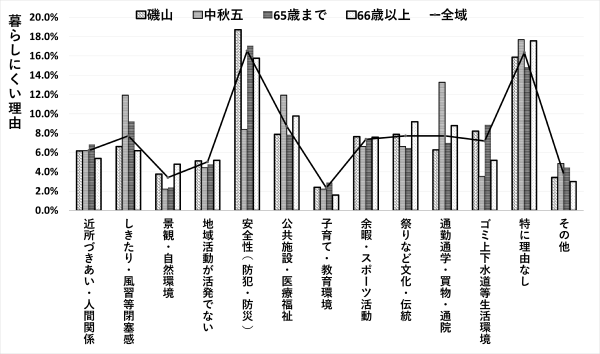

�Q�@�R�~���j�e�B�ێ��E������𗬁E�A�g�̎��g�� �@������̊����@ 12�̎�������̒n��ɉ�����������W�J���Ă��邪�A��̓I�E�p���I�Ɋ����ł���S����͌����X���ɂ���A�P�N�x�������`�Ԃ��������Ă���B���̑��̍\���c�̂ɂ����Ă��A���ꂼ��̖ړI�Ɍ������p���I�Ȋ������s���Ă��邪�A�����̌Œ�I�ȃR�A�����o�[�Ɉˑ����Ċ������ێ����Ă���c�̂������A�����ĒS����̊m�ۂ��ۑ�ƂȂ��Ă���B �A�{�����e�B�A���� ���m�쐴�|�̃{�����e�B�A������e�n��̏o��I�Ȋ����������A�o���Z�̌���芈���A�V�l��̐��|�����ȂǂƂƂ��ɁA�������������̃{�����e�B�A�����Ɏ��g�ޏZ�����݂���B �B���U�w�K�����@ ���U�w�K�����́A�h�����ق��V�z���ꂽ���Ƃ������đ����X���ɂ���A�ꕔ�W��ɂ����Ă��蒅���Ă���B������͈̔͂����𗬂�������������B �C�T�������ӂꂠ���x���������� �T���������Ȃǂɂ��Z���̂ӂꂠ���@��̏�́A�e������╡��������Ŏ��{����Ă��邪�A�n��S�̂ɂ͋y��łȂ��B �D�n�抈���Ɋւ���ӎ��i�A���P�[�g�������ʁj �n�抈���֎Q���́A������i32.9���j�APTA�E�q�ǂ���i20.5���j�A����̓��D��E�T�[�N���i13.3���j�������Ȃ��Ă���A�u����Q���������E�Q�����Ă��悢�ƍl����v�̂́A����̓��D��E�T�[�N���i24.2���j�����o���A�����Ŏ�����i13.3���j�A�܂��Â���i9.8���j�A�h�ƁE��ʈ��S�i9.3���j�ƂȂ��Ă�B�܂��A�u�Q���������Ȃ��v�Ƃ̉�15.6������B �E�n��Â��苦�c��̃X�^�b�t�E��`�����ɂ��Ă�11���̏Z�����u����������v�Ƃ��Ă���A�u�������Ȃ��v�i36.7���j�A�u�킩��Ȃ��v�i42.8���j�Ƃ̌��ʂł������B 3�@�A���P�[�g�����ɂ��Z���̈ӎ� �i��炵�₷�����j �E�u��炵�₷���v�Ɓu����炵�₷���v��83���i��R�E����R85���A�H�i�E�����ÁE�j82���j�A�u��炵�ɂ����v�Ɓu����炵�ɂ����v��12���i��R�E����R12���A�H�i�E�����ÁE�j17���j�ł������B �E�u��炵�₷�����R�v�Ƃ��đ����̂́A�u���͋C�E�ߗW���ǂ��v�i23.4%�j�A�u�ʋΒʊw���̗����v�i23.3%�j�ł���A�n��ʂɂ́A�@��R�E����R���u�ʋΒʊw���̗����v�i25.8%�j�A�u���͋C�E�ߗW�v�i23.4%�j�A�܂��H�i�E�����ÁE�j�ł́u���͋C�E�ߗW�v�i23.2%�j�A�u�i�ώ��R���v�i20.5%�j�̏��ƂȂ��Ă���B �E�܂��A��炵�ɂ������R�ő����̂́u�h�ƁE�h�Г��̕s���v�i16.5%�j�A�u�����{�݁E��Õ��������p���ɂ����v�i8.7���j�ł���A�n��ʂɂ́A�@��R�E����R���u�h�ƁE�h�Г��̕s���v�i18.7%�j�A�@�H�i�E�����ÁE�j�ł́u�ʋΒʊw���s�ցv�i13�D3���j�A�u�������蕗�K���NJ��v�Ɓu�����{�݁E��Õ��������p���ɂ����v���Ƃ���11.9���Ƃ̌��ʂł������B

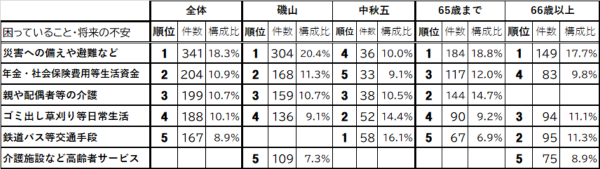

�i�������Ă��邱�Ƃ⏫���s���������邱�Ɓj �S�̂Ƃ��ẮA�u�ЊQ�ւ̔�������Ȃǁv��18.3���Ɩڗ����Ă���A�����Ő�����������̖�肪�����B�n��ʂɂ́A�@��R�E����R�F�u�ЊQ�ւ̔�������Ȃǁv��20.4���Ɠ��o���Ă���A�@�H�i�E�����ÁE�j�F�u�S���o�X����ʎ�i�v16.1���A�u�S�~�o�������蓙���퐶���v�i14.4���j�ƂȂ����B

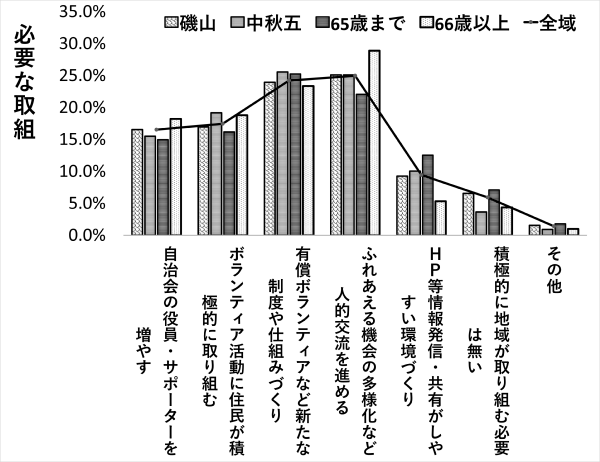

�i�n��Â����i�߂��ŕK�v�Ȏ��g�݁j �@�u�ӂꂠ����@��̑��l���Ȃǐl�I�𗬂�i�߂�v�ƁA�u�L���{�����e�B�A�ȂǐV���Ȑ��x��d�g�݂Â���v�̂Q���Ƃ���25�����x�Ƒ����B�N��K�w�ʂł́A66�Έȏ�Łu�ӂꂠ����@��̑��l���ȂǁE�l�I�𗬂�i�߂�v��28.9���Ɠ��o���A65�Έȉ��ł́uHP����M�E���L�����₷�����Â���v�i�S��9.4���E65�Έȉ�12.6���j�A�u�ϋɓI�ɒn�悪���g�ޕK�v�͖����v�i�S��5.9���E65�Έȉ�7.1���j�������Ȃ��Ă���B  �S�@�Z����n�惊�[�_�[������̋�̓I�Ȉӌ� �@���n��ł́A�n��Â��苦�c��ݗ��Ɍ����āA������E�����ψ������ψ��E�����يW�ҁE�n��̒c�̃��[�_�[�����猤�C��E��i�n���@�E���P�����̋@��Ɉӌ�������n��Â���Ɋւ���ӌ��c���������{���Ă���A�܂��A���P�[�g�����̎��R�L�ڗ��ɂ����l�ŋ�̓I�Ȉӌ��Ȃǂ������������B �@�ʂ̈ӌ��ɒ��ڑΉ�����͕̂K�������K�ł͂Ȃ��Ǝv���邪�A����̎��g�݂ɓ������Ă͂����̈ӌ����O���ɂ����Đi�߂Ă����K�v������ƍl���Ă���B �U�@�n��Â���̖ڕW �@�i�߂����p�j �u�݂�ȂŎx�������A ���L�����オ�������Ă����h�n��v �`�h���A�h���䂭�A�h�n��` �u��炵�₷���v���ێ��A���コ���鎝���I�Ȏ��g�݂��A"������"�A"�킽���������ł���͈�"�ŁA"���X��"�i�߁A�n��݂̂�Ȃ��C�y�Ɍ��t�����킵�A���݂��ɋC���������A�Ƃ��ɐS�L���ɕ�点��h�n��A�P�O�`�Q�O�N��̐���ł��Z��ŗǂ������Ǝv����h�n����߂����܂��B �V�@�ڕW�B���Ɍ����Ă̎��g�� �i1�j��{�I�ȍl���� �E���q����̐i�W�A�i���̊g��A���Z�҂̑��l���i�����Љ��j�A���l�ȏ��ь����l�b�g�Љ�Ȃǂ̔������Ȃ����̕ω��̒��ŁA��炵�₷���n����ێ������W�����Ă����ɂ́A���̂�������R�~���j�e�B�́u���v���ێ������߂Ă����p���I�Ȏ��g�݂�i�߂Ă����K�v������B �E�Ƃ�����u�M�X�M�X�����v�l�ԊW�ɂȂ肪���ȎЉ�o�ϊ��̒��ŁA�n��Z�������낢��ȋ@����ʂŏd�w�I�ɐG�ꂠ���A"�ɂ�"�Ȃ��荇�����Ƃɂ��A���݂��ɋC����������W���\�z���邱�Ƃ��n��͂̌���ƂȂ�A�Z���̕s�����傫���n�k���̍ЊQ�ɑ��Ă��͂����A�S�L���ɂ��点��n��Љ����邱�Ƃ��ł�����̂ƍl����B �E��̓I�ɂ́A�A���P�[�g�����ŏZ���̍����Ă��邱�Ƃ⏫���ւ̕s���A�n��ł̕K�v�Ȏ��g�݂Ƃ��Ďw�E���ꂽ�����A������E�����ψ������ψ��Ȃǒn�惊�[�_�[�̈ӌ��Ȃǂ���A �@�Z���̕s�����傫���n�k�E�Ôg��͐�̔×��ȂǂɑΉ��������g�݁i�h�Е���j �A�n��ŕK�v�Ȏ��g�݂Ƃ��ĉ����������A�Z���Ԃ̌𗬘A�g��L���{�����e�B�A���̎x���̎d�g�݂Â���ȂǃR�~���j�e�B�̎������߂邽�߂̎��g�݁i�ӂꂠ���x����������j �B�n��Â��芈���������Ɍ����Đi�߂Ă������߂̑̐��Â���i���^�c�ψ���j �̂R����ɂ��Ă��ꂼ�ꕔ���ݒu���ڕW�B���Ɍ��������g�݂𐄐i����B �E�Ȃ��A�e���g�݂Ƃ��n��Ɍp���I�Ɏ��������̂Ƃ��Ă������߁A�s�����̐��x���ρA���n��̊����A�Z���̈ӌ��̕ω����ɑΉ������_��Ȏ��Ƃ̐V�݁E���p���ł���悤�ȉ^�p��S������B �E�܂��A���j�I�E�n���I�w�i���瓖�n��͊T�˂R�ɕ�����Ă���A���Ǝ��{�̂������Ă͂��ꂼ��̒n������ɂ����ӂ��Đi�߂Ă������ƂƂ���B *�s�X���������Ɉʒu���`���I�Ȕ_���W���̗ǂ����c�����������̏��K�͏W�� *�Z���̈ړ��i�����j���ɂ��V���Z�������݂���C�ݕ��̂q23���E�ߓS���� *���x�������ɐV�K�J�����ꂽ���`���K�͂̏Z��c�n �i2�j�S�J�N�̎��g�ݖڕW �@���R�ЊQ�̔�Q���ł��邾�����������邱�ƁA�n��̂ӂꂠ���x�������������ێ��E�i�W�����邱�ƁA�n��Â���Ɏ��g�ޑ̐����[�������邱�Ƃ̂R�v����Ԃ̊�{�I�ȕ����Ƃ��āA���ꂼ��̕���Ŋ�����i�߁A���n��̒n��Â��芈���̊�b������܂��B �y�h�@�@�Ё@�@���@�@��z �E��C�g���t�n�k�ɔ����āA�����{��k�Ђ̋L���������Ȃ����Ƃ����ɒu�����n�k�E�Ôg���P�����p�����Ď��{���Ă����܂��B �E�n�k�E�Ôg�A���m��E�x�ؐ��}�X�Βn�ɂ����镗���Q�ȂǑz�肳��鎩�R�ЊQ�̔�Q�̌y�����傽��ړI�Ƃ��āA�����W�E���M�A�P���A�w�j�E�}�j���A���̍���̎��g�݂�i�߂܂��B �E�ЊQ��҂ւ̃T�|�[�g�ɂ��āA���ʁA�����Q��O���ɒu�����x����Ȃǂɂ��Č�����i�߂܂��B �y�ӂꂠ���x����������z �E������҂ɑ�����퐶����̃T�|�[�g�A�q��Ďx���A�n����̏����E���|�Ȃǂ݂�Ȃŕ�炵�₷���n�������Ă��������Ƃ��āA�L���{�����e�B�A�ɂ��u�n��̎x�����������v�̎��g�݂�i�߂܂��B �E������i�ނȂ��Ō��N��ۂ��߂̏���x�����s���ƂƂ��ɁA�݂�Ȃ��F�m�Ǔ��̍���ɔ����ω��ɂ��ė�����[�߁A�n��ň��̃T�|�[�g���ł�����g�݂��n�߂܂��B �E���݂��ɋC���������钇�Ԃ𑝂₵�Ă������߁A�ӂꂠ���T�����E���U�w�K�T�[�N���E�n��Â��芈���ȂǁA�V���ȏo���3����𗬂��O���ɒu�������l�ȃX�e�[�W�̏Z���̂ӂꂠ����@�������܂��B �y��@��@�^�@�c�@�ρ@���@��z �E�n��Â���Ɋւ��鏕���Ȃǂ̐��x�⑼�n��̎��ᓙ�̏����W�ƂƂ��ɁA�n��̑����݂̂Ȃ���ɒn��Â��芈���𗝉����Q�������������߁A������Ȃǐg�߂Ȓc�̂�g�o�Ȃǂ����p����PR�������d�����A��N�E�s�N�w�ɂ��͂��悤�ȏ�M�E���L��i�߂܂��B �E�\���c�̓�����n��Â���u�R�[�f�B�l�[�^�[�v�̐��E�āA�n��Â���̌p���I�ȒS����Ƃ��Ċe����̉^�c�ɎQ�����������A������������������ƂƂ��ɁA�n���ƁA�����{�݁A��w���Ƃ���L��i�߂܂��B �E�e�\���c�̊Ԃ̘A�g����������ƂƂ��ɁA�s�����Ƃ̘A�g�x���⋤�ʎg�p���i���̈ꊇ���B�A���ލ쐬�Ȃǎ��������̃T�|�[�g�A���ʎ������̏W�����Ȃǐl�ނ�o��팸���i�߂܂� |

|||